Georges Belin wurde am 3. Oktober 1902 in Pexonne geboren, war seit 1929 mit Jeanne Cuny in Celles sur Plaine verheiratet und Vater zweier Kinder – Geneviève, geboren am 4. Jänner 1932, und Pierre, geboren am 22. April 1937.

Seit ihrer Trauung wohnten sie in Celles sur Plaine, dem Geburtsort von Jeanne. Georges beschloss, im November 1943 mit seiner Familie nach Pexonne zurückzukehren, um sein Elternhaus auf Vordermann zu bringen, das infolge des „Seltsamen Kriegs“ beschädigt worden war. Er hatte damals als Mechaniker in der Keramikmanufaktur von Pexonne gearbeitet. Im Juni 1944 fand das letzte Familienfest anlässlich der Erstkommunion von Geneviève statt. Man feierte, innerhalb der Familie, die Landung der Alliierten in der Normandie. Georges schloss sich dem Widerstand an.

Belin war Verbindungsmann und überbrachte Botschaften zwischen dem Apotheker in Celles sur Plaine, der damit beauftragt war, die Versorgung der Partisanen zu gewährleisten, und der Lehrerin von Ancerviller. Seine Familie bat er nur, ihn zu warnen, sollten die Deutschen kommen: Er hatte sich in der Familiengruft der kinderlosen Familie Perrin, am Ende des Gartens, ein Versteck eingerichtet.

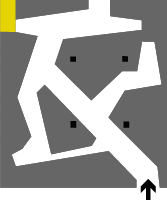

Georges Belin gehörte zu den 109 Männern, die bei der Razzia am 27. August 1944 in Pexonne (54) festgenommen und von denen 79 Personen deportiert wurden. Nachdem er drei Tage lang in den Kasernen Haxo von Baccarat verbracht hatte, kam er in Folge in die Konzentrationslager Natzweiler-Struthof (Häftlingsnummer 26819) und Dachau (Häftlingsnummer 100376), am 16. September 1944 in das KZ Mauthausen und schließlich am 29. September 1944 nach Gusen/Bergkristall (Häftlingsnummer 97636). Er verbrachte 16 Tage im Revier, von 16. November 1944 bis zum 2. Dezember 1944, und starb am 16. April 1945 im Sanitätslager von Mauthausen. Am 6. März 1945 von Gusen dorthin überstellt, litt er an der Ruhr. Der junge Pierre Lallemand war der letzte aus Pexonne, der ihm noch einmal begegnete.

Im Jahr 1947 erhielt Jeanne vom Ministerium der Kriegsveteranen eine kleine Holzschachtel mit folgendem Inhalt: sein Ehering, seine Geldtasche mit seinem Personalausweis, sein Ausweis als Mechaniker in der Keramikmanufaktur, eine Rationierungskarte für Tabak und ein kleines Reklamebüchlein Suze – mit Eintragungen über die Maße des zu renovierenden Hauses und Kostenvoranschläge für Rohmaterialien.

Guillaume Maisse

Aus dem Französischen von Andrea Peyrou

Postskriptum: Eine Erzählung von Georges Belins Enkelkind

Es geschah an einem Sonntag, den 27. August 1944, in der kleinen Ortschaft Pexonne im Département Meurthe-et-Moselle (Lothringen), an dem mir das Schicksal meinen Großvater mütterlicherseits entriss. Unsere Familiengeschichte wurde zutiefst erschüttert, als die Männer des SD-Kommandos Wenger Georges Belin aus seinem Bett zerrten. Er sah seine Frau Jeanne sowie seine zwei Kinder, Geneviève (12 Jahre) und Pierre (7 Jahre), nie wieder.

Er teilte das gleiche Los, nämlich die Deportation, mit 83 anderen Frauen und Männern, die sich ebenfalls am 27. August 1944 in Pexonne befanden. Nur 18 Personen unter ihnen überlebten.

Zum Zeitpunkt meiner Geburt wäre er 60 Jahre alt gewesen.

Aus diesem Grund bin ich ohne Großvater aufgewachsen, der nie das Glück erleben durfte, „Großvater“, „Opa“, „Papi“ oder auch „Pepe“ gerufen zu werden. In unserer Familiengeschichte wurde er außerdem nie anders beim Namen genannt als „dein Vater“, wenn ich mit meiner Mutter sprach, oder „dein Ehemann“, wenn ich mich mit meiner Großmutter unterhielt. Wie hätten ihn seine vier Enkelkinder genannt, wenn er zurückgekommen wäre?

Während seiner Abwesenheit verbrachte ich meine Ferien auf dem Land in Lothringen, in den Ausläufern der Vogesen, von zwei Frauen umgeben: meiner Großmutter Jeanne und ihrer Schwester Louise, die unverheiratet war und sich aufopferte, damit es den beiden Waisenkindern gut ging. Die Anwesenheit des Abwesenden beschränkte sich auf eine Schwarz-Weiß-Fotografie, die auf dem Keramikofen im Schlafzimmer meiner Großmutter stand.

Der „27. August“ ist ein unumgänglicher Gedenktag für unsere Familie geworden, in Form einer Zusammenkunft in der Kirche von Pexonne, dann vor dem Denkmal der Deportierten, um dem endlosen Aufruf der Namen der 82 Deportierten, von denen 69 Menschen in Mauthausen inhaftiert waren, beizuwohnen.

Für jeden aus dem Leben Gerissenen gibt es jetzt eine Verbindung zu den Orten ihres Leidens, weit weg im Osten, deren Namen für uns fremd klingen: Mauthausen, Ebensee, Gusen, Linz, Melk, Sachsenhausen, Redl-Zipf und auch Dachau oder Neuengamme.

70 Jahre später ist es an der Zeit, die von der grauenhaften Barbarei der Nazis in das Nichts Gestoßenen zu ehren und sich der traurigen Schicksale der einfachen Helden zu besinnen.

Guillaume Maisse

Enkelkind von Georges Belin

F-97636 Mauthausen-Gusen

Georges Belin was born on 3 October 1902 in Pexonne, he married Jeanne Cuny in 1929 and had two children with her: Geneviève, born on 4 January 1932, and Pierre, born on 22 April 1937.

After their marriage they lived in Celles sur Plaine, Jeanne’s birthplace. Georges decided to return with his family to Pexonne in 1943 in order to restore his parents’ house, which had been damaged after the ‘strange war’. He was then working as a technician in the ceramics factory at Pexonne. The family’s last shared celebration took place in June 1944 to mark Geneviève’s first communion. The family also privately celebrated the Allied landing in Normandy. Georges joined the Résistance.

Belin performed a liaison function and passed messages between the pharmacist in Celles sur Plaine, who was entrusted with ensuring that the partisans were kept supplied, and the teacher in Ancerviller. He asked of his family only that they should warn him if the Germans came. He had established a hide-out for himself in the family crypt of the childless Perrin family, at the bottom of the garden.

Georges Belin was among the 109 men arrested in the raid of 27 August 1944 in Pexonne (54), of whom 79 were deported. After spending three days in the Haxo barracks in Baccarat, he was taken to the concentration camps Natzweiler-Struthof (prisoner number 26819) and Dachau (prisoner number 100376), then, on 16 September 1944, to the Mauthausen camp and finally, on 29 September 1944, to Gusen/‘Bergkristall’ (prisoner number 97636). He spent 16 days in the sick bay, from 16 November to 2 December 1944, and died on 16 April 1945 in the infirmary camp. He had been transferred there on 6 March 1945, suffering from dysentery. The young Pierre Lallemand was the last person from Pexonne to see him again.

In 1947 Jeanne received a small wooden box from the Ministry of War Veterans with the following contents: his wedding ring, his wallet including his identity card, his pass as a technician in the ceramics factory, a ration card for tobacco and a small ‘Suze’ promotional booklet with entries about the dimensions of the house to be renovated and quotations for raw materials.

Guillaume Maisse

Translation into English: Joanna White