Joan was the second of five children of the couple Pinsach Palomeras, based in Sarrià de Ter. He was born in Sant Julià de Ramis on October 29, 1916. The father, Salvador Pinsach Fornells (1888–1957) of Sarrià de Ter, was a farmer and his mother, Concepció Palomeras Capell, from Sant Sadurní de l’Heura (1890–1962) was a farmer and housewife. Three children were born in Sant Julià, Josep (1914–1970), Joan (1916–1941) and Rosa (1918–2000) and, in Sarrià de Ter, Pere (1921–1997) and Emilia (1930).

The family had to move to Sarrià de Ter, on Carrer del Carme 21, around 1920 in one of the houses known as “the new houses”. Years later, after the war, the couple would buy two houses of the same line, numbers 27 and 29, next to Cal Boter, in Llibert Marcè, where they would live, in one, the parents with their single child, Josep, and on the other, brother Pere, married to Maria Bartí. The couple Pinsach Palomeras also acquired a plot in the same street where, later, when the girls were married, a house was built. These houses have been the addresses of Rosa Pinsach with Joan Planas and his daughter Joaquima Planas Pinsach and that of Emilia Pinsach with Francesc Cornellà and his daughter Conxita Cornellà Pinsach.

Josep and Pere, as well as working in the countryside, made tragines from a house called “ca l'Omedes”, with the car they owned, bringing cement bags to customers or to the train. It is to be assumed, then, that Joan Pinsach, a young man, also learned and worked as a farmer with his father. For children, the Pinsach brothers had gone to the national school of the main street of Sarrià, with the teacher Pere Rius and the naturalist Isidre Macau, who worked in Sarrià de Ter from 1927 to 1932.

Joan Pinsach's journey is very unknown to us. With the nieces, Joaquima Planas Pinsach, Conxita Cornellà Pinsach and Joan de Emilia's sister, Emilia, we have tried to find out what happened in the years of the Spanish Civil War and the Second World War. The family keeps a photo of when he was young and two from the time he was in the war, but they could not date or locate. In one it seems to make a paella with a group of Spanish soldiers. In another, in France, with colleagues from the CTE (Foreign Workers' Company) and a gendarme, in some mountainous place. This photo came to them through the International Red Cross and prepared a package with food and blankets. After receiving the photo, they prepared a second shipment, but they no longer got an answer.

No more memories, no letter, no card. The family never received notification that Joan Pinsach had died in Mauthausen and found out at the time that the book of Montserrat Roig The Catalans in the Nazi camps was published in 1977.

The reference of the book is the first data that we have been corroborating or denying.

The first documentary proof comes out of the archive of Sant Julià de Ramis, with the birth certificate, dated 29 October 1916, which does not coincide with that put in the book by Montserrat Roig (and retrospect all “Official” documentation of the Mauthausen camp, which is cited on 30 March 1916, and that of the French Ministry of Defense). The Marina Canals, a civil servant at the Sant Julià de Ramis Town Hall, commented to me that I vaguely remembered seeing that name in the recruitment list. Indeed, in the recruitment documentation it is found that in 1937, when they call the front of Joan Pinsach, the City Council of Sarrià de Ter communicates to that of Sant Julià de Ramis that the young man is at the front, since he has enlisted voluntarily to the People's Army. Sign the letter the republican mayor of Sarrià de Ter, Esteve Almoyner. In other words, in order to be able to go to the front, Joan Pinsach falsified his birth date and he enlisted at age 20, instead of the 21 who belonged to him.

When the war was declared, on 18 July 1936, in Josep Pinsach, born in 1914, he was doing military service, which was then three years. His brother John, surely pushed by the effervescence of the moment, decided to get ready. There was one who believes that volunteering was a better destination, but that decision led him to die in a Nazi camp.

From his passage through the front we know almost nothing. Her sister Emilia believes that more than going to the front was militating in a political party. In a communication from 1940, when the city council recruited young people who had gone to war or had partially completed recruiting, the mother, Conxita Palomeras, reported that they had no news of their son since from August 1938.

One of the photos that Joan Pinsach made them arrive is from a group of soldiers at the time of making a rice field. It is not even recognized in this group, nor is it known where it is made or what year.

It is supposed that Joan Pinsach left with the backward movement and went to France with the Republican soldiers, surely in some concentration camp on the beaches of Roussillon, but from the archives of the Department of the Eastern Pyrenees they have informed us that they do not have any information referring to him. It is also strange, if it happened through Pertús, that it did not stop for Sarrià de Ter. Therefore, another option is likely, that it would pass through the Andorran band and go to the Septfonds field, near Toulouse. From the Tarn-Garonne archive the answer is also negative and, in addition, they comment, they conserve little documentation of the field.

The existence of the refugee camps on the beaches of the Northern Catalonia, Argelers, Sant Cebrià, Barcarès and Rivesaltes and so many others, like Septfonds, near Toulouse, has been a fact very unknown to the Catalans and the French themselves. Many supposed that when crossing France, the exiled ones already could be installed in some house of the field or they were able to take a boat towards South America. The literature and the facts explained by the exiles who survived hid a new reality, those who never returned. Many Republicans died in the sandy fields, and those who did not receive financial support, especially those who had formal trades, remained in the hands of the French government, which tried to get rid of them.

Initially, the French government encouraged Republican soldiers to return to Spain, chiefly to those who believed that their personal circumstances would not be prosecuted. In the middle of 1939, in France there were about 200,000 refugees. In September 1939, when the War with Germany was declared, the French government offered Republicans to join the Foreign Legion, the Battalions of the March, or be part of the so-called CTE, Companies of Foreign Workers, at the which was most of the Republican combatants. Each CTE consisted of 250 Spanish “volunteers”.

Benito Bermejo, historian, researcher on this period, estimates that 50,000 Republicans were left in the CTEs, 12,000 of whom were sent to work to reinforce the Maginot Line, near the war front, and another 30,000 working between this sector and the Loire. In the Battalions of the March, integrated in the French army, they enlisted about 5,000 soldiers.

The existence of these foreign work companies is once again one of the dark episodes of France and that nowadays it is now beginning to study in depth. There is not yet an exhaustive list of who each company formed and it was not possible to follow the journey of Joan Pinsach since leaving the concentration camp until it was taken by the German military. The only list for now where data are updated is that of the web www.cartasdelexilio.fre.fr, which also shows a photo of soldiers in a mountain CTE, similar to that kept by the Pinsach family. This website, created by Mr. Alban Sanz, grandson of an exiled Republican, is updated as new information is provided. From this page we have been able to access another list, that of prisoners n. 34, published on October 21, 1940, where we find the reference – Pinzal (Juan) 30-3-1916, Sarrià (Esp) 2a.cl 79e CTE 142 –, so we deduce that Joan Pinsach was at the Foreign Worker Company n. 79 and then taken to the frontstalag 142 in Besançon, where it is already since October 1940. Alban Sanz informs us that the 79th CTE was assigned to the 6th Army and that it worked near the Maritime Alps, between Les Jourdans and Reotier.

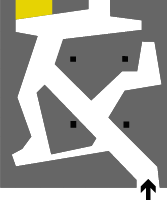

The photo where Joan Pinsach is seen with a gendarme and companions, in a mountain meadow with tents to the bottom, makes him believe that he corresponded to one of the CTE aimed at reinforcing the Maginot line on the border with Germany, near Switzerland. In May 1940, the Germans entered France, leaving the defense of the Maginot line obsolete and surrounding all French and Spanish Republican soldiers, including what is called the “Vosges bag”, a triangle between the towns of Épinal, Belfort and Selestat, where are half a million French soldiers and about 10,000 Spaniards. In June of 1940, they are already caught in front of the zone.

The French soldiers are considered prisoners of war and they remain in France. The Spanish soldiers are considered foreign workers, stateless according to the Franco government, and the Germans are assigned to work camps, in this case in the Mauthausen quarry in Austria. France, with the collaborationist government of Vichy, stands out from the Spanish prisoners, whom it considers deportees.

Joan Pinsach, he joined the frontstalag 142 of Besançon (Doubs) France, with the number 2,564, which already exists from 21 October 1940. On 10 January 1941, he sent a convoy to Stalag XI-A from Altengrabrow near Magdeburg, Germany. They leave Altengrabow on 24 April 1941 in a train convoy and arrive at Mauthausen two days later, on 26 April 1941.

In this convoy 468 Republicans travel, 261 of whom will die in Mauthausen. They come from frontstalags 142 (Besançon) and 140 (Belfort). In the same convoy, from the frontstalag 140, are Joaquín López Raimundo (brother of Gregorio López Raimundo and uncle Sergi Pàmies), Francesc Boix (the photographer of Mauthausen) and Gregori Verdaguer Dorca, sister of the Sarria's Anna Verdaguer Dorca, who will also die at Gusen.

Companions of the same 79th CTE and the front-facing 142 who found the death in Mauthausen were Francesc Campo Vilardebó, from Barcelona; Antoni Rosselló Roig, from Ibiza; Carmel Carrera Botines, from Albatàrrec, Lleida; Eloi Ferré Díaz, d 'Utiel, Valencia; Joaquin Ibáñez Elhombre, of Samper de Calanda, Teruel and Antonio Arrauz Barrio, of Segovia.

Joan Pinsach enters Mauthausen with the number 3,774, where he is six months, until 20 October 1941, when he is sent to Gusen.

Mauthausen, near Linz, Austria, is not considered a field of extermination, but death. Vaging conditions, malnutrition, hunger, cold, promiscuity, extreme working conditions in the quarry and the ladder of death make him a field to die. In the quarry, young people who no longer weigh much more than 50 kilos, force them to carry 40 and 50 kilos stones. They die of exhaustion, by underhuman working conditions.

It is estimated that in this camp and its Kommandos there were 6,980 Spanish Republicans, 2,194 of whom survived. More than 60 % were found death, 4,738 people, in the relationship that historian Rosa Toran made in the introduction of the reissue of Montserrat Roig's 2017 book.

The total of Republican soldiers deported to Nazi camps is 9,003 people.

The transfer to the Kommando of Gusen takes place on 20 October 1941. Enter with registration number 13.714 and died after a month, on 21 November 1941. This is how the document records its death, which is kept in the archives of the International Tracing Service (ITS) Arolsen Archives.

When Montserrat Roig began to seek information for the book about the deportees Catalans that was commissioned by lawyer and historian Josep Benet Morell, he obtained the list Amicale de Mauthausen in Paris had collected and that he was transcribed by the Girona historian Jaume de Puig. This information had been made possible thanks to Casimiro Climent's valencià, in addition to Joan de Diego and Josep Bailina, who worked on seven lists that gave representatives of the Red Cross and others. In the photographic lab, Francesc Boix, Antonio García Alonso and José Cereceda Hijas worked together, who copied and hid many photographs that used to incriminate the SS in the Nuremberg trial. Thanks to this action, the Mauthausen camp is one of those who keep more images that illustrate the horror that lived there. Some of the negatives of Francesc Boix (died in Paris in 1951) were kept by his friend Joaquín López Raimundo and came to light with the work of Montserrat Roig.

The information about the deportees is in the throat. The French government, in 1950, opened a file by Joan Pinsach, no. 73,199, in the Ministry of former combatants and victims of War, the Directorate of Contentions of the Civil State and of Investigations. Consisted as deceased deportee in Gusen, Austria. Despite knowing the direction of Sarrià de Ter, nobody, and even less the Spanish state, communicated it to the family.

The Francoist authorities did not show a brim of humanity. Not only were they relinquished from the exiled Spaniards, but they did not even grant them documentation to return and they were considered stateless. The families left in the country were humiliated. Joaquima explains that her mother, Rosa Pinsach, and other girls, forced her to clean the town hall, as there were soldiers and soldiers who referred to the Water Bridge and was rummaging.

To the combatant Joan Pinsach, a republican soldier killed in Gusen, Komando de Mauthausen, he remembers him at the Mauthausen Memorial, in the names room, as Juan Pinsà Palomeras (1916–1941). Until now, his appearance was unknown and he was anonymous person within this well of unknown people killed on the occasion of the Spanish Civil War and the Barbarism of the Nazi Holocaust. With this search, Joan Pinsach is no longer an anonymous person, but a republican pope who fought for the Republic and fell into the hands of the French government and the Nazis, who mistreated him until he found death in the Nazi camp of Gusen.

Assumpció Vila

Joan war das zweite von fünf Kindern des Ehepaars Pinsach Palomeras aus Sarrià de Ter. Er wurde am 29. Oktober 1916 in Sant Julià de Ramis geboren. Sein Vater, Salvador Pinsach Fornells, (1888–1957) aus Sarrià de Ter war Landwirt und seine Mutter, Concepció Palomeras Capell, aus Sant Sadurní de l’Heura (1890–1962) war Landwirtin und Hausfrau. In Sant Julià wurden drei Kinder geboren, Josep (1914–1970), Joan (1916–1941) und Rosa (1918–2000), und in Sarrià de Ter zwei Kinder, Pere (1921–1997) und Emilia (1930).

Um 1920 zog die Familie nach Sarrià de Ter, in die Carrer del Carme 21, in eines der sogenannten „neuen Häuser“. Jahre später, nach dem Krieg, erwarb das Ehepaar zwei weitere Häuser in der gleichen Straße, die Häuser 27 und 29, direkt neben Cal Boter, in Llibert Marcè, wo sie in einem der Häuser mit ihrem Sohn Josep lebten, und in dem anderen lebte der mit Maria Bartí verheiratete Sohn Pere. Das Ehepaar Pinsach Palomeras erwarb auch ein Grundstück in der gleichen Straße, wo später, als die Mädchen heirateten, ein Haus gebaut wurde. Darin wohnten Rosa Pinsach mit Joan Planas und der Tochter Joaquima Planas Pinsach sowie Emilia Pinsach mit Francesc Cornellà und der Tochter Conxita Cornellà Pinsach.

Josep und Pere arbeiteten als Landarbeiter und führten zusätzlich noch mit dem eigenen Auto Lastenbeförderungen durch. Sie brachten Zementsäcke von einem Haus namens „ca l’Omedes“ zu Kunden oder zum Zug. Es wird angenommen, dass der junge Joan Pinsach die Landwirtschaft von seinem Vater erlernte und mit diesem gemeinsam betrieb. Als Kinder besuchten die Pinsach-Brüder die staatliche Schule in Sarrià, wo der Lehrer Pere Rius und der Naturforscher Isidre Macau von 1927 bis 1932 in Sarrià de Ter unterrichteten.

Joan Pinsachs weiteres Schicksal ist uns nur in Fragmenten bekannt. Wir haben versucht, von den Nichten Joaquima Planas Pinsach und Conxita Cornellà Pinsach und von Joans Schwester Emilia zu erfahren, was in den Jahren des Spanischen Bürgerkriegs und des Zweiten Weltkriegs passiert war. Die Familie hat ein Foto von Joan als Kind und zwei Fotos von ihm im Krieg, aber sie konnte die Fotos weder zeitlich noch örtlich genau zuordnen. Auf einem Foto ist die Zubereitung einer Paella mit einer Gruppe spanischer Soldaten zu sehen. Ein anderes Foto zeigt Joan in Frankreich mit CTE-Kollegen (ausländische Arbeiterkompanie) und einem Gendarmen irgendwo in den Bergen. Dieses Foto erhielt die Familie vom Internationalen Roten Kreuz und schickte daraufhin ein Paket mit Nahrungsmitteln und Decken. Nach Erhalt des Fotos wollten sie noch ein zweites Paket schicken, erhielten aber keine Antwort mehr.

Keine Andenken, keine Briefe, keine Karten. Die Familie wurde nie offiziell vom Tod Joan Pinsachs in Mauthausen benachrichtigt. Sie erfuhr erst durch das 1977 veröffentlichte Buch „Die Katalanen in den Nazilagern“ von Montserrat Roig davon.

Joan wird in diesem Buch erwähnt. Wir können die darin enthaltenen Informationen über ihn teilweise bestätigen, einige davon sind aber falsch.

So wird Joans Geburtsdatum auf seiner Geburtsurkunde im Archiv von Sant Julià de Ramis mit dem 29. Oktober 1916 angegeben, was nicht ident ist mit dem Geburtsdatum im Buch von Montserrat Roig (und auch nicht mit allen anderen „offiziellen“ Dokumenten im Lager Mauthausen, wo das Geburtsdatum mit 30. März 1916 angegeben wird, oder dem im französischen Verteidigungsministerium). Marina Canals, eine Mitarbeiterin im Rathaus von Sant Julià de Ramis erzählte mir, dass sie sich vage erinnern konnte, Joans Namen auf der Rekrutierungsliste gesehen zu haben. Aus den Rekrutierungsunterlagen geht hervor, dass 1937 der Stadtrat von Sarrià de Ter der Behörde von Julià de Ramis mitteilte, dass der freiwillig in die Volksarmee eingetretene Joan Pinsach sich an der Front befindet. Unterschrieben ist dieser Brief vom republikanischen Bürgermeister von Sarrià de Ter, Esteve Almoyner. Das heißt, Joan Pinsach fälschte sein Geburtsdatum, um an die Front geschickt zu werden, und trat im Alter von 20 Jahren in die Armee ein, und nicht mit seinem richtigen Alter von 21 Jahren.

Der 1914 geborene Josep Pinsach leistete gerade seinen dreijährigen Militärdienst ab, als am 18. Juli 1936 der Bürgerkrieg ausbrach. Sein Bruder Joan ließ sich wahrscheinlich von der allgemeinen Begeisterung anstecken und konnte es kaum erwarten, auch seinen Beitrag zu leisten. Es gab Stimmen, die sagten, dass es besser war sich freiwillig zu melden, aber für Joan bedeutete diese Entscheidung seinen Tod in einem Nazilager.

Von seiner Zeit an der Front wissen wir fast gar nichts. Seine Schwester Emilia glaubt, dass er nicht nur an der Front war, sondern sich auch politisch betätigte. Aus einem Schreiben von 1940 geht hervor, dass die Mutter, Conxita Palomeras, berichtete, dass sie seit August 1938 nichts mehr von ihrem Sohn gehört hatte, als der Stadtrat junge Männer für den Kampf an der Front rekrutierte.

Eines der von Joan Pinsach gemachten Fotos zeigt eine Gruppe von Soldaten beim Anlegen eines Reisfeldes. Es lässt sich aber weder die Soldatengruppe genauer zuordnen noch der Ort oder das Jahr.

Wir gehen davon aus, dass Joan Pinsach zusammen mit den republikanischen Soldaten während des Rückzugs nach Frankreich floh und dort sicherlich in einem Internierungslager an den Stränden Südfrankreichs landete. Aber in den Archiven des Departement Ostpyrenäen gibt es keinerlei Informationen zu Joan Pinsach. Wären sie bei ihrem Rückzug durch Pertús gekommen, hätten sie aller Wahrscheinlichkeit nach auch in Sarrià de Ter Halt gemacht. Daher erscheint es eher wahrscheinlich, dass sie die Route über Andorra genommen hatten und im Internierungslager Septfonds in der Nähe von Toulouse landeten. Unsere Anfrage im Archiv von Tarn-Garonne verlief ebenfalls erfolglos. Man teilte uns aber mit, dass nur wenige Informationen zu den damaligen Ereignissen archiviert sind.

Die Existenz von Flüchtlingslagern an den Stränden von Nordkatalonien, Argelers, Sant Cebrià, Barcarès und Rivesaltes und vielen anderen Orten wie etwa Septfonds, nahe Toulouse, war den Katalanen sowie auch den Franzosen selbst größtenteils völlig unbekannt. Viele dachten, dass die republikanischen Soldaten, denen die Flucht nach Frankreich gelungen war, dort einfach untergetaucht waren oder ein Schiff nach Südamerika bestiegen hatten. Aus der Literatur und den Erzählungen von Überlebenden wissen wir auch so gut wie gar nichts über das Schicksal all der Personen, die nicht mehr zurückgekehrt sind. Viele Republikaner starben auf den sandigen Feldern, und alle, die keine finanzielle Unterstützung von Zuhause erhielten, blieben der französischen Regierung ausgeliefert, die versuchte, sie wieder loszuwerden.

Anfänglich ermutigte die französische Regierung die republikanischen Soldaten, nach Spanien zurückzukehren, insbesondere alle jene, die glaubten, dass sie dort nichts zu befürchten hätten. Mitte 1939 gab es rund 200.000 Flüchtlinge in Frankreich. Als im September 1939 der Krieg mit Deutschland begann, bot die französische Regierung den Republikanern den Eintritt in Freiwilligenverbände für Ausländer (RMVE) und in die Fremdenlegion an, oder sie wurden in ausländische Arbeiterkompanien (CTE) zwangsrekrutiert, die größtenteils aus republikanischen Soldaten bestanden. Jede CTE bestand aus 250 spanischen „Freiwilligen“.

Benito Bermejo, Historiker und Forscher für diese Periode, schätzt, dass rund 50.000 Republikaner in den CTEs waren und dass 12.000 davon für Verstärkungsarbeiten an der Maginot-Linie nahe der Front eingesetzt wurden, und weitere 30.000 für Arbeiten zwischen diesem Sektor und der Loire. Rund 5.000 Republikaner dienten als Soldaten in den in der französischen Armee integrierten Marschregimentern.

Die Existenz dieser ausländischen Arbeiterkompanien ist eine weitere dunkle Episode in der französischen Geschichte, mit deren Aufarbeitung gerade erst begonnen wird. Es gibt keine umfassende Liste mit den Arbeitern der einzelnen Kompanien und es gelang uns nicht, den weiteren Weg von Joan Pinsach nach dem Verlassen des Internierungslagers und bis zur Verhaftung durch das deutsche Militär zu verfolgen. Die derzeit einzige Liste mit aktualisierten Daten findet sich auf www.cartasdelexilio.fre.fr, wo es auch ein Foto mit Soldaten in einem CTE-Lager in den Bergen gibt, ähnlich dem Foto im Besitz der Familie Pinsach. Diese von Alban Sanz, dem Enkel eines exilierten Republikaners geführte Website wird stets mit den neuesten Informationen aktualisiert. Über diese Seite erhielten wir Zugriff auf eine weitere Liste, nämlich die Gefangenenliste Nr. 34, die am 21. Oktober 1940 veröffentlicht wurde. Und hier fanden wir den Hinweis – Pinzal (Juan) 30.3.1916, Sarrià (Span) 2a.cl 79e CTE 142 –. Daraus entnehmen wir, dass Joan Pinsach sich in der ausländischen Arbeiterkompanie Nr. 79 befand und danach in das Gefangenenlager Frontstalag 142 in Besançon gebracht wurde, wo er ab Oktober 1940 interniert war. Von Alban Sanz wissen wir, dass die 79. CTE der 6. Armee zugeteilt war und nahe den Seealpen zwischen Les Jourdans und Reotier ihren Arbeitseinsatz verrichtete.

Das Foto, das Joan Pinsach zusammen mit seinen Gefährten und einem Gendarmen auf einer Almwiese mit Zelten zeigt, dürfte daher aus einer der CTE-Kompanien stammen, die nahe der Schweiz an der Verstärkung der Maginot-Linie an der Grenze zu Deutschland arbeiteten. Im Mai 1940 drangen die Deutschen in Frankreich ein. Sie umgingen die Maginot-Linie und kesselten alle französischen und auch spanischen Soldaten in den Vogesen im Gebiet zwischen den Städten Épinal, Belfort und Selestat ein und nahmen eine halbe Million französische Soldaten und rund 10.000 republikanische Spanier gefangen. Im Juni 1940 gerieten die Soldaten bereits vor der Zone in Gefangenschaft.

Die französischen Soldaten erhielten den Status von Kriegsgefangenen und blieben in Frankreich. Die spanischen Soldaten galten als ausländische Arbeiter und laut Franco-Regime als staatenlos und wurden von den Deutschen in Arbeitslager deportiert; im Fall von Joan Pinsach in den Steinbruch des KZ Mauthausen in Österreich. Das mit den Deutschen kollaborierende Vichy-Regime in Frankreich deportierte ebenfalls die spanischen Gefangenen in ihrer Zone.

Joan Pinsach kam am 21. Oktober 1940 mit der Häftlingsnummer 2.564 in das Gefangenenlager Frontstalag 142 von Besançon (Doubs) in Frankreich. Am 10. Jänner 1941 wurde Joan mit einem Transport in das Kriegsgefangenenlager Stalag XI-A in Altengrabow nahe Magdeburg (Deutschland) verlegt. Am 24. April 1941 verließ er Altengrabow und wurde in das KZ Mauthausen deportiert, wo er 2 Tage später, am 26. April 1941 ankam.

Zusammen mit Joan befanden sich insgesamt 468 spanische Republikaner auf diesem Transport, 261 davon starben später im KZ Mauthausen. Sie kamen aus den Frontstalags 142 (Besançon) und 140 (Belfort). Im gleichen Transport aus dem Frontstalag 140 kamen Joaquín López Raimundo (der Bruder von Gregorio López Raimundo und der Onkel von Sergi Pàmies), Francesc Boix (der Fotograf von Mauthausen) und Gregori Verdaguer Dorca, der Bruder von Anna Verdaguer Dorca aus Sarria, die ebenfalls in Gusen starb.

Gefährten in der gleichen 79. Arbeiterkompanie (CTE) und im Frontstalag 142, die ebenfalls in Mauthausen ihren Tod fanden, waren Francesc Campo Vilardebó aus Barcelona, Antoni Rosselló Roig aus Ibiza, Carmel Carrera Botines aus Albatàrrec in der Provinz Lleida, Eloi Ferré Díaz aus Utiel in der Provinz Valencia, Joaquin Ibáñez Elhombre aus Samper de Calanda in der Provinz Teruel und Antonio Arrauz Barrio aus Segovia.

Joan Pinsach erhielt in Mauthausen die Häftlingsnummer 3.774 und wurde sechs Monate später, am 20. Oktober 1941 nach Gusen verlegt.

Mauthausen, in der Nähe von Linz in Österreich, gilt nicht als Arbeitslager, sondern als Todeslager. Verheerende Zustände, Unterernährung, Hunger, Kälte, Willkür und Gewalt, furchtbare Arbeitsbedingungen im Steinbruch und auf der Todesstiege machten Mauthausen zu einem Sterbelager. Im Steinbruch wurden Häftlinge, die selbst kaum noch mehr als 50 kg wogen, gezwungen, 40 und 50 kg schwere Steine zu schleppen. Viele starben an Erschöpfung und den unmenschlichen Arbeitsbedingungen.

Von den schätzungsweise insgesamt 6.980 spanischen Republikanern im KZ Mauthausen haben nur 2.194 überlebt. Mehr als 60 Prozent, das sind 4.738 Menschen, starben, wie die Historikerin Rosa Toran in der Einführung zur Neuausgabe des Buchs von Montserrat Roig 2017 schrieb.

Insgesamt wurden 9.003 republikanische Soldaten in Nazilager deportiert.

Am 20. Oktober 1941 wurde Joan in das KZ Gusen verlegt. Hier erhielt er die Häftlingsnummer 13.714 und starb nach einem Monat, am 21. November 1941. So ist sein Tod in den Archiven des Internationalen Suchdienstes (International Tracing Service, ITS) in Bad Arolsen dokumentiert.

Als Montserrat Roig für das vom Anwalt und Historiker Josep Benet Morell beauftragte Buch über die deportierten Katalanen Informationen zu sammeln begann, erhielt sie die Liste, die von Amicale de Mauthausen (ein französischer Verein zur Erinnerung an die Geschichte des Konzentrationslagers Mauthausen) in Paris zusammengetragen und vom Historiker Jaume de Puig aus Girona transkribiert worden war. Dass es diese Informationen gibt, verdanken wir Casimiro Climent sowie Joan de Diego und Josep Bailina, die in Zusammenarbeit mit Vertretern des Roten Kreuzes und mit anderen sieben Listen zusammengestellt haben. Im Fotolabor arbeiteten Francesc Boix, Antonio García Alonso und José Cereceda Hijas und es gelang ihnen viele Fotos zu kopieren und zu verstecken, die später als Beweise gegen die SS in den Nürnberger Prozessen dienten. Diesen mutigen Menschen verdanken wir, dass es zahlreiche Bilddokumente über den Horror im KZ Mauthausen gibt. Einige der Negative von Francesc Boix (gestorben in Paris 1951) bewahrte sein Freund Joaquín López Raimundo auf und diese kamen durch die Arbeit von Montserrat Roig ans Licht.

Die Informationen über die Deportierten bleiben einem im Hals stecken. Die französische Regierung legte 1950 einen Akt zu Joan Pinsach mit der Nummer 73.199 im Ministerium für ehemalige Kämpfer und Kriegsopfer an. Hier wird Joan Pinsach als in Gusen, Österreich, verstorbener Deportierter geführt. Obwohl seine Verbindung nach Sarrià de Ter bekannt war, hat niemand, auch nicht der spanische Staat, seine Familie benachrichtigt.

Die Franco-Behörden zeigten keinerlei Menschlichkeit. Auch nicht im Umgang mit den verbannten Spaniern; diesen wurden alle notwendigen Dokumente zur Rückkehr verweigert und sie wurden für staatenlos erklärt. Die im Land zurückgebliebenen Familienangehörigen wurden gedemütigt. Joaquima erzählte, dass ihre Mutter Rosa Pinsach und andere Mädchen gezwungen wurden, das Rathaus zu putzen und dabei von herumlungerten Soldaten drangsaliert wurden.

Der in Gusen getötete Kämpfer und republikanische Soldat Joan Pinsach wird in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen im Raum der Namen als Juan Pinsà Palomeras (1916–1941) geführt. Bis jetzt wusste niemand, wie er ausgesehen hatte, er war eine anonyme Person, einer von so vielen unbekannten Menschen, die im Zuge des Spanischen Bürgerkriegs und der Barbarei des Nazi-Holocausts getötet wurden. Jetzt ist Joan Pinsach aber nicht mehr anonym, sein Leben hat eine Geschichte bekommen, er ist ein republikanischer Held, einer, der im Kampf für die spanische Republik in die Fänge der französischen Regierung und der Nazis geraten war und bis zu seinem Tod im Konzentrationslager Gusen misshandelt und gequält wurde.

Assumpció Vila