Maurice Viard 1902 - 1945

Né(e) 31.3.1902 à Autun

Décédé(e) 1.4.1945 à Mauthausen

Biographie

Commerçant en gros de vins et mousseux de Bourgogne, Maurice Viard est secondé dans son activité par son épouse Antoinette, titulaire du brevet de capacité. Mariés depuis le 20 janvier 1934 (dans le 5ème arrondissement de Paris), ils résident aux caves du Clos L’Évêque à Bourgneuf-Val-d’Or (Saône-et-Loire) avec trois de leurs enfants, François (né le 26 janvier 1935), Marie-Josèphe (21 janvier 1936) et Marie-Louise (27 décembre 1940) (l’aînée, Michèle, née en juillet 1930, semble avoir disparu avant la guerre).

Très tôt, les époux Viard s’opposent à l’occupant en fournissant des renseignements aux premiers embryons d’organisations, facilitant la transmission de documents destinés aux Alliés et apportant leur aide aux prisonniers évadés. Dénoncé par son comptable, un dénommé Fourdraine, agent du SRA (par la suite condamné à mort par la Cour de Justice de Dijon), les Allemands décident de tendre un piège aux époux Viard en leur envoyant un soi-disant officier anglais évadé. Le 9 octobre 1941, tous deux sont arrêtés par la GFP pour aide au passage de la ligne de démarcation située à proximité immédiate de leur domicile.

Internés à Châlons-sur-Saône puis à Dijon, ils furent ensuite transférés à Fresnes. Le 15 décembre 1941, ils sont déportés en Allemagne dans le cadre strict de la procédure « Nacht und Nebel » définie par le décret Keitel qui est formé de trois textes : un texte du 7 décembre constituant l’exposé des directives (Richtlinien), assorti d’une note d’accompagnement datée du 12, qui est également la date de publication de la première ordonnance d’application. Le texte du 7 décembre prévoyait de déporter dans le cadre de cette procédure les individus non-allemands ayant commis des « actes délictueux […] dirigés contre le Reich ou la puissance occupante et qui constituent une menace pour leur sécurité ou leur force combative » dans le cas où une condamnation à mort ne pourrait être prononcée rapidement avec certitude (une directive du 2 février 1942 signée du chef de l’Abwehr, le général Canaris, donnait huit jours à dater de l’arrestation pour clore la procédure).

Arrivés à Hagen le lendemain de leur départ de la gare de l’Est, ils sont ensuite détenus à Cologne où le Sondergericht les condamne à mort, peine qui sera par la suite suspendue. C’est dans cette prison que les chemins d’Antoinette et de Maurice se séparent.

Une de ses camarades, Lucie Primot, se souvient d’Antoinette qu’elle connut à ce moment-là :

« J’ai fait connaissance d’Antoinette à la prison de Cologne au printemps 1943. Elle était à ce moment-là, comme moi, assistante d’une condamnée à mort et nous faisions la promenade tous les jours (sauf le dimanche) ensemble.

Ce qui m’avait frappé en elle, la première fois que je la vit, c’est sa démarche très fière (elle marchait très souvent en tenant relevé son tablier) et ses cheveux blonds qu’elle partageait en quatre, elle en faisait quatre nattes qui auréolaient sa tête à la façon autrichienne.

Par la suite elle me dit d’ailleurs qu’elle aimerait conserver cette coiffure, plus tard, même dans le civil. Pendant les plusieurs mois que nous étions à Cologne, je ne pus tenir de grandes conversations avec elle. Au cours des promenades, en cachette des surveillantes, elle m’apprit qu’elle était de Mercurey, qu’elle avait trois enfants et qu’elle avait été arrêtée avec son mari en octobre 1941. Elle avait, courant mars ou avril, passé au tribunal avec Monsieur Viard mais le jugement avait été suspendu.

Courant juin et début juillet, nous eûmes à subir de très gros bombardements. Les quartiers environnants, la prison furent anéantis.

Le 9 juillet la prison fut atteinte assez sérieusement. Dans la matinée on dut toutes nous évacuer, nous étions encore à ce moment-là une centaine de Françaises et peut-être cinq cent à sept cent Allemandes.

On nous fit traverser, à pied, une partie de la ville en démolition et même en flammes puis quand cela fut possible on nous fit monter dans un camion qui nous transporta à Rheinbach (environ 40 à 50 km de Cologne) au Zuchthaus (maison de travaux forcés pour hommes). Là comme à Cologne on nous remit en cellule. Je ne pus m’approcher d’Antoinette car on nous remit chacune avec la condamnée à mort. La personne qu’Antoinette assistait était ‘Jeanne Salou’ de Brest arrêtée pour une affaire d’anglais. C’était une célibataire d’une quarantaine d’années, professeur d’Anglais. J’ai su qu’elle était encore à la fin de l’an dernier en bonne santé, mais je n’ai rien appris d’elle depuis. Quant à la seconde assistante, c’était une Lorraine, sœur d’un jeune prêtre expulsé de Moselle qui se trouvait dans les environs de Saint-Dié. Dernièrement, j’ai appris que cette pauvre Marie Guldner était morte en captivité à Bergen.

Ce n’est que quinze jours plus tard, c’est-à-dire vers le 23-24 juillet que je pus faire vraiment la connaissance d’Antoinette. À cette date, on nous fit partir à 12 : les six condamnées à mort et les six assistantes, à Essen. Dès la première heure de ce transport, nous nous mîmes ensemble et nous ne nous sommes plus quittées jusqu’à la mi-août. Nous n’avons guère vraiment vécu ensemble que pendant ces trois semaines, mais dès le début, nous éprouvions l’une pour l’autre une grande sympathie qui se mua de suite en affection. Et nous avons beaucoup parlé ensemble de ce qui nous tenait le plus à cœur, c’est-à-dire des nôtres laissés sans nouvelles, de notre passé et de l’avenir qu’Antoinette voulait faire si beau…

Ensemble aussi, nous avons parlé du motif de notre arrestation, de nos interrogatoires, jugements, car comme Madame et Monsieur Viard, j’avais été jugée à Cologne en juin 1943 et mon jugement avait été suspendu pour complément d’enquête. Le motif pour lequel nous avions été arrêtées était un peu dans le même ordre d’idées, j’étais là pour avoir aidé des prisonniers de guerre dans leur invasion [sic] et des Lorrains dans leur désertion. Antoinette me dit qu’eux aussi, avaient travaillé dans ce sens.

Mais il y avait eu dénonciation (est-ce de la part de plusieurs personnes… je ne sais). Mais ce qui était certain c’est qu’elle a retrouvé dans la première prison qu’elle fit en France […] un déserteur allemand, homme que votre fille et son mari avaient hébergé, puis aidé, à qui ils avaient même je crois donné des indications pour s’engager dans la Légion Étrangère. Il s’était présenté chez eux comme un soldat anglais resté en France après juin 1940. Antoinette et lui purent se dire quelques mots dans un couloir. Elle lui demanda : ‘Pourquoi nous avez-vous vendu ? Ne pouviez-vous penser à nos enfants.’ Et il lui répondit : ‘La première faute revient à votre Maréchal, j’étais sincère, mais il nous a tous rendus légionnaires allemands aux mains des nôtres.’ Il avait été interrogé sur sa désertion et avait parlé de Clos-l’Évêque. Mais les Allemands connaissaient beaucoup d’autres choses encore et, si je me rappelle bien, Antoinette soupçonnait d’autres délations.

Elle fut emmenée ainsi que Monsieur Viard à la Santé puis fin décembre 1941 (si ma mémoire est exacte), elle fut embarquée ainsi qu’une vingtaine d’autres femmes et beaucoup plus d’hommes pour l’Allemagne. Son convoi était un des premiers de déportés. Elles voyagèrent dans un train de permissionnaires, chaque femme seule dans un compartiment. Antoinette devait atterrir à Munich, à la Grande prison centrale. Elle fut mise en cellule seule. La propreté y était très grande et le manger assez suffisant. Elle eut de nouveau à subir plusieurs interrogatoires très serrés, et, si je me rappelle bien, il s’agissait plutôt d’inculpation de renseignements pour un service ennemi. En cellule, on lui donna à tricoter des vestes de laine à côte (genre sport d’hiver) pour une grosse maison de tricot.

Ce tricot lui était un grand dérivatif, mais elle était par moments très découragée car elle ne pouvait correspondre avec personne, ne connaissait aucune nouvelle. La pensée de son foyer à l’abandon lui revenait sans cesse. Environ trois ou quatre mois plus tard, la solitude commença à lui peser, elle résolut de sortir de là coûte que coûte. Elle simula l’hallucination en face de ses surveillantes et au bout d’un certain temps elle fut envoyée à la psychiatrie. Là bien que dans un milieu tout à fait différent du sien, la plupart étaient des criminelles allemandes, ou des femmes dévoyées, elle commença à revivre. Elle se rendit indispensable à l’infirmière surveillante en l’aidant dans tous les soins et travaux dans cette salle. Elle me dit, par la suite, qu’elle fit là les travaux les plus rebutants, mais elle les faisait avec plaisir, il lui semblait racheter son bonheur. Le docteur se rendit compte qu’elle était absolument normale, mais l’infirmière tint à la garder.

Là, elle eut pendant plusieurs mois une très bonne amie, une certaine Madame Bencker (je crois) femme de la haute société allemande anti-nazi (son fils travaillait en Amérique contre Hitler). Elle était de Munich, avait été mariée à un officier supérieur allemand, mais sa famille maternelle était de souche française. Aussi elle parlait français, aimait beaucoup la France et avait énormément voyagé.

Mais vers la fin de décembre 1942 ou début de janvier 1943 on remit Antoinette en civil et on l’emmena en transport jusqu’à Cologne (transport d’au moins quinze jours, toujours très fatigant) en passant par l’Allemagne centrale. Arrivée à Cologne on la mit en salle avec dix ou quinze Françaises. Elle était très heureuse de se retrouver avec des compatriotes et de connaître quelques nouvelles. Je sais qu’elle s’était fait une amie d’une jeune fille Annie Viors, environ 18 ans, du Nord, mais j’ai appris récemment sa mort à Ravensbrück. Elle resta là environ deux mois et ensuite fut descendue au rez-de-chaussée pour assister une condamnée à mort comme je vous en ai parlé au début de ma lettre.

Elle fut appelée au tribunal ainsi que Monsieur Viard pour le jugement. On les avait amenés un peu en avance dans le box des accusés et là ils se virent pour la première fois. Antoinette trouva son mari vieilli, mais il se portait encore bien. Ils purent se glisser quelques mots. Elle apprit que lui aussi avait été à Munich et s’était également fait mettre à la psychiatrie. Il lui dit d’ailleurs de ne pas s’inquiéter car il allait continuer à jouer le malade. En effet, il était agité de tics nerveux et quand on l’interrogea sur son identité, ne répondait pas nettement. Le président lui demanda la situation de Mercurey par rapport à Autun. Je sais qu’Antoinette me dit qu’il lui répondit exactement le contraire. Alors votre fille prit la parole, dit qu’elle ne reconnaissait plus son mari, que certainement il était atteint de maladie mentale, que ce n’était pas rare dans la famille, et parle d’une cousine enfermée dans une maison de santé.

Le président suspendit la séance, remise à une date ultérieure. Monsieur Viard devant être mis en observation à la psychiatrie de la prison de Cologne. En juin 1944, elle sut par l’aumônier allemand qui venait de temps à autre visiter les condamnés à mort, que son mari venait d’être remis en cellule, qu’il était en parfaite santé.

Puis ce fut les gros bombardements et l’évacuation dont je vous ai parlé. Puis 15 jours à Rensbach [sic] où nous nous sommes remises dans le calme puis de nouveau le transport pour Essen qui dure huit jours. On nous fit de nouveau passer par Cologne mais une nuit et dans un faubourg de la ville, puis 15 jours à Dusseldorf avec chaque nuit, bombardement sur la ville. Dortmund, une nuit à Essen, on nous mit avec une troisième dans la même cellule.

Et c’est là vraiment que j’ai pu connaître, apprécier et aimer Antoinette. Aussi toutes deux avons eu une très grosse peine quand on la fit repartir en transport. Antoinette à ce moment-là était si gaie : nous venions d’échapper à la mort, elle espérait son mari en bonne santé, nous venions d’apprendre la défection du roi d’Italie auprès de l’Allemagne et son ralliement aux Alliés. Tous les espoirs nous étaient permis, nous voyions une fin toute proche et nous ébauchions déjà des projets d’avenir.

Je devais revoir Antoinette un an plus tard ; août 44, en Silésie, à Jauer au Zuchthaus (maison de travaux forcés pour femmes). Malheureusement je ne fus pas placée dans la même salle qu’elle. Je pus encore parler trois fois avec elle à la chapelle pendant la messe que nous avions pu obtenir et étant dans une salle voisine, nous nous écrivions souvent en fraude.

À ce moment-là je venais de Breslau où j’avais été condamnée à mort, puis quatre mois et demi après le recours en grâce, étant acceptée, j’avais été dirigée sur Jaires [sic]. Antoinette s’y trouvait peut-être depuis deux ou trois mois. Je sus qu’après Essen elle avait été emmenée à Flussbach (petit camp près de la ville de Wittlich) à environ 50 kms de Trèves où elle devait être à nouveau jugée. Puis 15 jours plus tard la cour ne voulant plus siéger à Wittlich elle fut encore emmenée à Cologne où elle fut jugée ainsi que son mari. Grâce au témoignage du docteur la peine de mort de Monsieur Viard fut aussi commuée en travaux forcés à perpétuité. Je ne suis plus certaine mais je crois qu’Antoinette fut condamnée de suite à la même peine. Elle resta encore plusieurs semaines à Cologne puis elle fut dirigée sur Lubeck étant en partie évacué, elle fut dirigée ainsi que 150 à 200 Françaises sur Jairer [Jauer] où je devais la retrouver. Là, elle fut mise dans une grande salle (environ 150 Françaises et Belges, quelques Anglaises, Hollandaises, Norvégiennes) et comme deux ans et demi plus tôt à Munich, on la fit tricoter pour une grosse maison de tricot de Berlin. Le manger était propre mais insuffisant, nous avions une demie-heure de promenade surveillée par jour, habillées d’une robe de toile noire avec bande jaune sur le bras, mais d’après les lettres que nous avons pu échanger son moral ainsi que sa santé étaient très bons.

Elle avait dans la salle quelques bonnes amies, entre autres Mini d’Augel de Belfort, fille d’un boulanger-pâtissier, elle avait fait partie en 41 du même convoi pour l’Allemagne.

D’ailleurs notre moral à toutes était excellent, nous arrivions à savoir de temps en temps des nouvelles de l’extérieur et apprenions au fur et à mesure l’avancée de nos alliés en France. Nous savions que les nôtres étaient libérés et cela déjà était beaucoup. Puis à la fin de 44 on sut que les Russes approchaient beaucoup de notre côté. Déjà plusieurs prisons polonaises avaient été évacuées à Jainer [sic]. Et en janvier 45 on parla pour nous-mêmes d’évacuation. Milieu janvier on prépara un convoi de Françaises, environ une centaine. Antoinette en faisait partie. Elles furent remises en civil et parti [sic] la nuit en camion. Nous avions pu savoir le soir-même qu’elles se dirigeaient sur Ravensbrück.

On recommença à préparer un deuxième convoi, dont je devais faire partie, j’étais déjà en civil, mais les Russes arrivant brusquement sur Breslau empêchèrent notre départ vers la même direction. Les SS arrivèrent et on nous mit toutes sur la route…

Un mois après nous arrivions à Aichach en Bavière (50 km de Munich) et où nous avons été libérées le 29 avril.

Et voici, chère Madame, toute notre odyssée. Il me semble que si Antoinette avait pu faire partie de mon convoi alors elle serait maintenant auprès de vous et de ses chers petits. Elle était si courageuse et voulait tant vivre pour eux.

J’espère pouvoir savoir quelque-chose d’elle après son arrivée à Ravensbrück, aussitôt je vous le ferai savoir, de même si vous apprenez une nouvelle quelconque d’Antoinette ou de Monsieur Viard avant moi, je vous serais infiniment reconnaissante de me le faire savoir.

En attendant j’espère et je prie.

Veuillez embrasser ses trois petits pour elle et moi.

Chère Madame, je me permets de vous embrasser très respectueusement.

L. Primot. »

Quant à Maurice, après un passage à la prison de Wittlich du 10 juillet au 26 août 1943 (numéro 79/2), période au cours de laquelle il est hospitalisé pour un problème cardiaque, il retourne à Cologne avant de rejoindre Sonnenburg à l’été 1944 (n° 497/44). Antoinette arrive quant à elle à Lubeck-Lauerhof le 9 novembre 1943 et, le 28 avril 1944, les Allemands décident de procéder à son transfert qui intervient le 9 mai, date où elle arrive à Jauer (numéro 177/44). Pendant ce temps, leur famille, dans l’ignorance de leurs sorts, multiplie les démarches, notamment auprès de Fernand de Brinon (Ambassadeur de France, Délégué général du Gouvernement Français pour les Territoires occupés) alors que le frère de Maurice, qui est également son associé, va jusqu’à écrire directement au Führer le 4 décembre 1942. Le 14 novembre 1944, comme la plupart des hommes détenus à Sonnenburg, Maurice Viard est dirigé sur le camp de concentration de Sachsenhausen où il reçoit le matricule 117276. Il est ensuite envoyé au Kommando d’Heinkel mais rapidement, il tombe malade et il est ramené au camp central où il entre au Revier. Le 13 février 1945, il quitte Sachsenhausen avec le premier convoi prenant la direction de l’Autriche dans lequel se trouvent un nombre important de malades et d’inaptes au travail. Il arrive le 16 à Mauthausen et réchappe au massacre d’une partie des nouveaux arrivants perpétré par les Allemands au cours de la première nuit et reçoit le matricule 132343 le lendemain, jour où il intègre la quarantaine. Maurice Viard ne quittera pas le camp central où sa femme arrivera le 7 mars, après avoir quitté Jauer pour Ravensbrück où elle était arrivée le 24 janvier 1945 et reçu le matricule 102427.

Le 2 mars, elle avait quitté le Block 32 de Ravensbrück où avaient été regroupées les femmes classées NN [« Nacht-und-Nebel »], et après 5 jours de transport elle était arrivée en compagnie de 568 ou 569 Françaises à Mauthausen où elle s’était vu attribuer le matricule 2743 de la série des femmes. Le 17 mars 1945, elle quittait l’Autriche avec 66 Françaises et 626 autres femmes pour la plupart âgées ou malades, dont beaucoup avaient été marquées d’un « K » (Krank) lors des formalités subies à l’arrivée à Mauthausen. Antoinette Viard est décédée au cours du transport ou peu après son arrivée à Bergen Belsen. On ne sait si pendant les dix jours qu’elle passa à Mauthausen, elle a pu savoir que son mari se trouvait dans le même camp et si, comme certaines, elle put échanger quelques mots avec lui. Le 24 mars, Maurice était admis au Revier. Il s’est éteint au Block 12 du Sanitätslager le 1er avril 1945.

Antoinette et Maurice Viard ont été cités à l’Ordre de l’Armée et se sont vu attribuer la Croix de Guerre avec Palme (Journal officiel du 3 mars 1949). Ils ont obtenu la mention « Mort pour la France » et le titre de déporté résistant le 10 juin 1952.

Adeline Lee

Sources :

SHD, dossier MED 21 P 547546 (Antoinette), 21 P 547551 (Maurice), LA 5651 (Dossier tribunal allemand), 26 P 1120 (rapport Kanthak), MA 41/8, 12/4, RA 2/19, 26 P 1134 registre original des femmes, Häftling-Personal-Karte (Maurice).

Archives de l’Amicale de Mauthausen, pochette 451/3 : Convoi venant de Sachsenhausen par Juan de Diego (3ème secrétaire à la Schreibstube de mars 1941 à la libération), Archives Nationales, F/9/5577, audition de De Dionne par Mlle Chalufour (chargée de mission au Service de Recherche des Crimes de Guerre ennemis à Paris) le 11 août 1945.

Bibliographie :

Jonca Karol, Konieczny Alfred, Nuit et Brouillard, NN. L’opération terroriste nazie, 1941-1944, la vérité, Documentation historique, 1981, 581 p.

La Martiniére Joseph (de), La procédure Nuit et Brouillard, nomenclature des déportés NN, matériaux pour l’histoire des prisons, des camps et des tribunaux, Tome I : Hinzert-Porto-Sonnenburg ; Tome II : Deuxième liste et procédures militaires en Allemagne, femmes françaises déportées NN ; Tome III : 3ème liste et Natzweiler, Nord-Pas-de-Calais, Lignières de Touraine, Joseph de la Martinière, 1996-1997, pagination multiple.

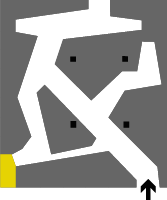

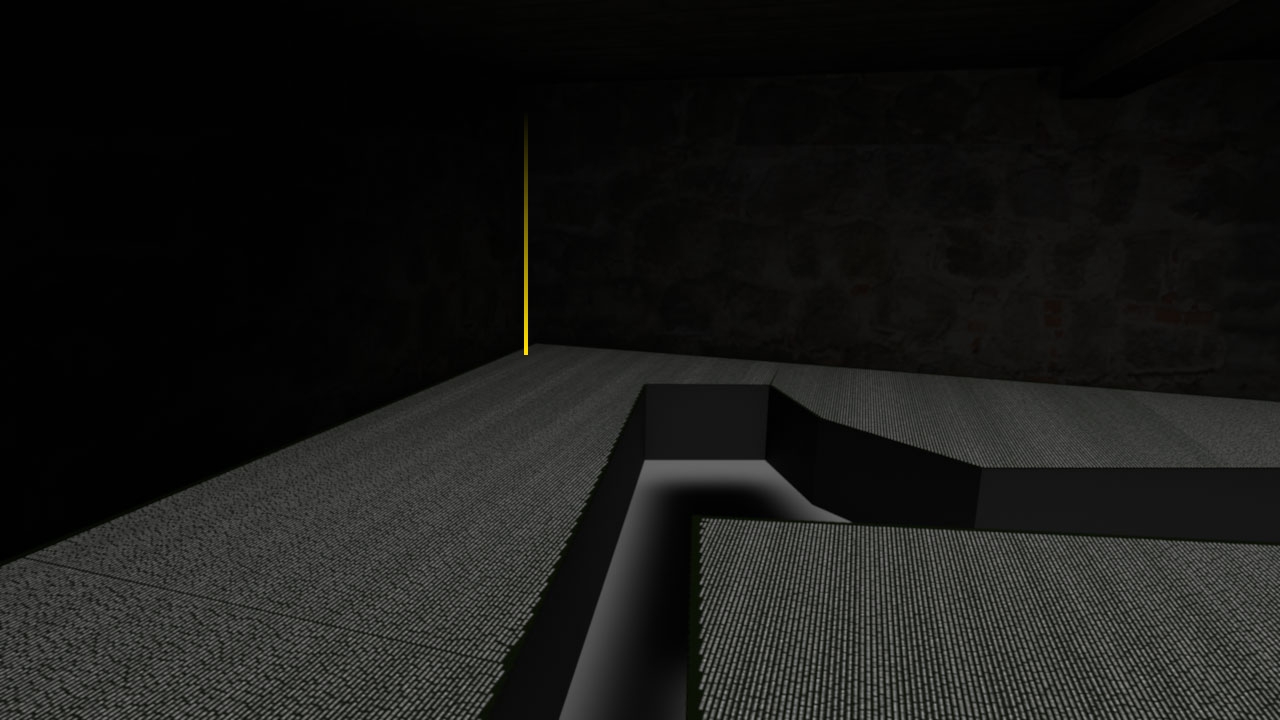

Emplacement dans la pièce des noms