Otto Kende 1912 - 1945 Bearbeiten

Geboren 19.3.1912 in České Budějovice

Gestorben 10.5.1945 in Mauthausen

Biografie

Otto Kende kam als Otto Kohn, Sohn von Josef (geboren am 27. Juli 1882 in Volyně) und Helena, geborene Schladnichová (geboren am 26. August 1888 in České Budějovice), zur Welt. Den Matrikeln der Jüdischen Gemeinde in České Budějovice zufolge wurde er – vielleicht aus gesundheitlichen Gründen – nicht sofort beschnitten. Otto wuchs nicht als Einzelkind auf, er hatte zwei Brüder – der jüngere, Erich (geboren 1920 in České Budějovice), kam im März 1945 im Konzentrationslager Dachau um, der ältere, Rudolf (geboren 1910 in České Budějovice) war an den Rollstuhl gefesselt und auf die Hilfe einer Pflegerin angewiesen. Rudolf Kende, ein sehr begabter Komponist, überlebte als einziger aus der Familie die Okkupation, er war bis zur Befreiung des Theresienstädter Ghettos nicht deportiert worden.[1]

Für die Geschäftsbeziehungen mit Berlin und Wien sowie aufgrund des zunehmenden Antisemitismus beschlossen die Geschwister von Josefs Vater im Oktober 1920 eine amtliche Änderung des Nachnamens von Kohn auf Kende. Ihre Firma trug fortan den neuen Namen Brüder Kende Budweis.[2]

Seit dem Wintersemester 1930/1931 war Otto Kende zum Studium an der Juristischen Fakultät der Deutschen Universität in Prag eingeschrieben. In der Hauptstadt hielt er sich, von kurzen Unterbrechungen abgesehen, während seines gesamten Studiums, das er im Jänner 1935 erfolgreich mit der Promotion beendete, auf.[3] Bei der Registrierung der „Protektoratsjuden“ vor Beginn der Deportationen ins Ghetto Lodz und spätere Theresienstädter Ghetto im Herbst 1941 wohnte er in Prag V., in der Eliška Krásnohorská-Straße 11. Am 4. Dezember 1942 wurde er mit dem Transport J nach Theresienstadt deportiert. Zusammen mit weiteren 999 jungen Männern hatte er die Aufgabe, sich am Aufbau der Infrastruktur des Ghettos zu beteiligen. Otto Kende wurde mit der Leitung der Dienststelle Arbeitseinsatz betraut, die für die Einteilung und Beaufsichtigung der Arbeit der Ghetto-Inhaftierten, die in den Sudeten-Kasernen untergebracht waren, zuständig war.

Die restliche Familie Kende kam mit dem sogenannten Sondertransport-Einzelreisende im März 1942 zu ihrem Sohn und Bruder Otto nach Thersienstadt. Während die Mutter mit dem jüngeren Bruder Erich und der Vater erst im Herbst 1944 den Transporten nach Auschwitz zugeteilt wurde, war Otto Kende bereits im Dezember 1943 abtransportiert worden. Dies mag mit dem Verlust seines bis dahin unentbehrlichen Arbeitsplatzes zusammenhängen, der nach der Räumung der Sudeten-Kasernen in Theresienstadt abhanden kam.

Otto Kende kam nach zwei Tagen qualvoller Fahrt, am 20. Dezember 1943, nach Auschwitz-Birkenau, und der gesamte Transport wurde im Lagerabschnitt B II b untergebracht, wo sich seit September 1943 das sogenannte „Theresienstädter Familienlager“ befand. Den Erinnerungen von Rudolf Blum zufolge erhielt Kende eine wichtige Funktion als Hauptschreiber im Krankenrevier.[4] Das Besondere dieses Theresienstädter Lagers im Komplex Auschwitz-Birkenau war, dass die deportierten Gefangenen bei der Ankunft im Lager nicht wie gewöhnlich der berüchtigten Selektion unterzogen wurden, sondern aus bisher nicht näher bekannten Gründen für die Dauer von sechs Monaten – der sogenannten Quarantäne – am Leben gelassen und danach liquidiert wurden. Dies passierte mit den September-Transporten im März 1944 und sollte ebenso im Falle der Dezember-Transporte im Juni 1944 geschehen. Nach den Erinnerungen eines Theresienstädter Mithäftlings nützte Otto Kende nicht die Möglichkeit, bei einer der zahlreichen Selektionen von Auschwitz in ein Arbeitskommando Richtung Schwarzheide zu gelangen, sondern blieb wegen eines unbekannten Mädchens im Lager.[5]

Otto Kendes Spur taucht erst wieder im Jänner 1945, nach der Evakuierung des Auschwitz- Komplexes, im Konzentrationslager Mauthausen auf. Hier erhielt er die Häftlingsnummer 117905. Aus den erhaltenen Häftlingskarten ist ersichtlich, dass sich Otto Kende bei Ankunft im Lager als Mediziner meldete, was von seiner Fähigkeit zeugt, sich an die missgünstigen Bedingungen anzupassen. Als besonderes Erkennungsmerkmal war auf der Karte „Brillenträger“ vermerkt. Nach viertägiger Lagerquarantäne wurde er ab 29. Jänner 1945 der Zwangsarbeit im Außenlager Melk („Quarz“) zugeteilt. Hier leistete er bis zur Evakuierung des Lagers mit weiteren tausenden Häftlingen Sklavenarbeit für das Unternehmen Quarz GmbH, eine Tochterfirma der Aktiengesellschaft Steyr-Daimler-Puch. Otto Kende erlebte die Befreiung, die ihm in den Konzentrationslagern zugefügten Torturen beendeten sein Leben jedoch vorzeitig am 10. Mai 1945.[6]

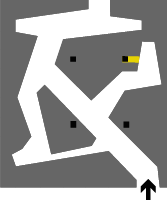

Gedenkstätte Theresienstadt

[1] Vgl. Marie Šotolová: Neznámý skladatel [Unbekannter Komponist]. In: Jan Podlešák (Hg.): Naše dny se naplnily. Z historie Židů v jižních Čechách [Unsere Tage füllten sich. Aus der Geschichte der Juden in Südböhmen] (České Budějovice 2002), S. 160.

[2] Vgl. Nationalarchiv Praha (fortan NA Praha), HBMa 246, České Budějovice, N 1863-1912. Per Erlass der Landesverwaltung vom 3.10.1920 wurde sein Namen auf Kende geändert.

[3] NA Praha, Fond der Polizeidirektion 1941-1950, Sign. K 1539/4, Kart. 5078, Meldebestätigung und Akte mit Fotografie von O. Kende. Siehe auch Archiv der Karlsuniversität, Matrikeln der Deutschen Universität in Praha, Inventar-Nr. 5, Matrikeln der Doktoren der Deutschen Universität in Praha (1931–1936), Folio 391.

[4] Vgl. Jüdisches Museum in Praha, Erinnerung von R. B., geb. 19.5.1910 in České Budějovice.

[5] Vgl. ebd.

[6] NA Praha, Gefängnisakten zur Zeit der Okkupation (OVS), Originalkarten der inhaftierten Personen im Konzentrationslager Mauthausen.