Peter Meigel 1891 - 1944

Geboren 2.2.1891 in Zeiskam

Gestorben 25.10.1944 in Melk

Biografie

Peter Meigel kam am 2. Februar 1891 als Sohn des Korbmachers Peter Meigel und seiner Ehefrau Barbara geb. Hünerfauth in Zeiskam/Pfalz zur Welt. Als Geschwister sind fünf Schwestern Barbara, Katharina, Anna, Elisabetha und Gretel Meigel bekannt. In seinem im Gefängnis 1944 selbst verfassten Lebenslauf beschreibt Peter Meigel, dass er von 1897 bis 1905 die Volksschule in Lug besuchte und anschließend in Bergzabern die Lehre im Seifensiederhandwerk absolvierte. Vor dem Ersten Weltkrieg lebte die Familie in Lug in der Südwestpfalz und Peter Meigel übte neun Jahre lang den Beruf des Seifensieders aus. Über die gesamte Zeit des Ersten Weltkriegs war Meigel im Militärdienst, davon 3 ½ Jahre als Frontsoldat. Er gehörte ab April 1915 zum Bayerischen Reserve-Infanterie-Regiment No. 5 in Metz. In der Militärakte ist vermerkt, dass er vor dem Kriegsdienst eine neunmonatige Gefängnisstrafe abgeleistet hat. Wohl auch in seiner Militärzeit wurde er "wegen Diebstahls nach § 138 MStG in Verbindung mit § 242 RStGBzu drei Wochen mittleren Arrest bestraf"“. Im Juni 1915 verletzte sich Peter Meigel bei der Errichtung von Verteidigungsstellungen. Er war verschüttet und verbrachte zunächst zwei Wochen im Feldlazarett sowie zwei weitere Monate im Reservelazarett in Ingolstadt. Anschließend war er zwei Monate in Stellungskämpfen in Flandern beteiligt. Im November 1915 war er der Genesungskompanie Armierungs-Ersatzabteilung II des bayerischen Armee-Korps Germersheim zugeteilt. Allerdings musste er gleich drei Stunden strafexerzieren, „weil er trotz wiederholter Belehrung ohne Erlaubnis seine eiserne Fleischportion verzehrt hat“. Die Zeit vom 21. Nov. 1915 bis 23. Febr. 1916 verbrachte er wieder in Lazaretten ("wegen Nervenleiden"). Erst im Juni 1916 wurde er in seine Infanterie-Kompanie zurückversetzt. Im Februar 1917 wurde er "als dauernd kriegsunbrauchbar ohne Versorgung entlassen. Der Versorgungsanspruch wird abgewiesen, da Kriegsdienstbeschädigung nicht vorliegt." Doch kurz darauf erscheint er erneut in den Militärdokumenten, ist vom Juni bis August 1917 zunächst wieder in Militärlazaretten, danach zwei Monate in einer Nervenheilanstalt bis er schließlich am 19. Januar 1918 "zur Arb.Aufn. bei der bad. Anilin u. Soda Fabrik Ludwigshafen entlassen" wird. Peter Meigel heiratete noch während des Krieges (laut Militärdokumenten wohl Anfang 1915) Barbara Gutzler. Eine Tochter des Paares starb am 24. Dez. 1918 in Zeiskam im Alter von 14 Wochen, eine weitere Tochter Hildegard (geb. ca. 1919) ist in Unterlagen erwähnt. In den militärischen Dokumenten wird Zeiskam, einmal auch die genaue Angabe Friedhofstraße 33 als Wohnsitz angeführt. Nach dem Krieg führte das Ehepaar einen Hausierhandel. Im Jahr 1937 findet sich ein Urteil des Arbeitsgerichts Germersheim wegen falscher Anschuldigung (30 RM Geldstrafe). 1940 musste Peter Meigel 3 Monate ins Gefängnis wegen "Dienstpflichtverletzung". Spätestens 1943 wird sein Familienstand als verwitwet angegeben. Im Urteil "im Namen des Deutschen Volkes" vom 24. November 1943 – ein Rechtsanwalt als Vertreter des Angeklagten wird in den Dokumenten nicht genannt – wird er als einschlägig vorbestraft bezeichnet. Zum einen gilt er als wohnsitzlos, andererseits als im Armenhaus in Zeiskam wohnhaft. Seit 1941 war er in der Speyerer Zweigniederlassung von Siemens & Halske als Lagerarbeiter dienstverpflichtet. Dort lernte er die Fabrikarbeiterin Helene Steil (geboren am 29. März 1900 in Lambrecht als Tochter von Friedrich Hartweck und Katharina geb. Selinger, heiratete am 2. Nov. 1928 in Hochspeyer den 27-jährigen Jakob Steil) kennen. Sie war bereits geschieden und wird von Peter Meigel als seine Verlobte angegeben. Im Juli 1943 hatten sie ihre Arbeitsstätte verlassen und gemeinschaftlich ein Wanderleben im nördlichen Wasgau begonnen. Durch Bettelei und Gelegenheitsarbeiten verdienten sie sich etwas Geld. Übernachtet haben sie in Scheunen oder bei bekannten. Am 8. September wurden sie in Silz bei Annweiler aufgegriffen. Das Arbeitsamt Ludwigshafen "als Beauftragter des Reichstreuhänders der Arbeit" stellte Strafantrag. Als Grund für ihr Weglaufen gaben die beiden vor Gericht die geringe Entlohnung bei Siemens & Halke an. Sie wollten einen höheren Arbeitslohn erzwingen oder eine andere Stelle suchen. Hier die juristische Urteilsbegründung: "Nach Lage der Sache haben sich die Angeklagten des Vergehens des § 11 der Verordnung über die Beschränkung des Arbeitsplatzwechsels vom 1.9.39 (RGBl. I S. 1685) und zugleich des § 2 der Verordnung über die Lohngestaltung vom 25.6.38 (RGBl. I S. 691) dadurch schuldig gemacht, dass sie ihre Beschäftigung ohne rechtmässige Lösung des Arbeitsverhältnisses aufgegeben haben. In Tateinheit damit erfüllt das ziellose Umhertreiben von Ort zu Ort ohne Arbeit und ohne festen Wohnsitz unter Inanspruchnahme der Mildtätigkeit fremder Menschen den Tatbestand der Landstreicherei. § 361 Nr. 3 RSTGB. Gemäß § 77 Abs. I RSTGB war wegen des Vergehens der Arbeitsflucht und der Übertretung der Landstreicherei auf gesonderte Strafe zu erkennen." Peter Meigel wurde "als Mann der treibende Teil der Straftat" eingeordnet, zumal er erst "vor kaum 3 Jahren wegen Dienstpflichtverletzung zu Gefängnisstrafe verurteilt war". Ein Justizoberinspektor der Oberstaatsanwaltschaft in Landau/Pfalz ließ Meigel Ende Dezember 1943 aus dem dortigen Landgerichtsgefängnis mit Zwischenstationen in Zweibrücken, Mannheim und Bruchsal ins Ulmer Strafgefängnis zur Verbüßung von acht Monaten Gefängnis und drei Wochen Haft (abzüglich der seit 8. September erledigten Untersuchungshaft) einweisen. Als Straftaten waren Arbeitsvertragsbruch und Landstreicherei angegeben. Helene Steil hatte 3 Monate Gefängnisstrafe und 3 Wochen Haft zu verbüßen. Die Haftstrafe galt bei beiden als "eine erforderliche Sühne für die Landstreicherei". Von dem weiteren Schicksal der Verlobten haben wir keine Kenntnis. Bei der Aufnahmeuntersuchung in Ulm zeigte sich Peter Meigel als gesund, Mängel oder Auffälligkeiten waren nicht bekannt, außer dass er eine schwächlich-hagere Gestalt hatte, 1914 unter einer Mittelohrentzündung litt und sein Gebiss nur aus wenigen Zähnen bestand. Doch auch eine Schwerhörigkeit auf dem linken Ohr konnte festgestellt werden. Für leichte Arbeit wurde er als tauglich eingeschätzt, jedoch nicht für Leibesübungen. So wurde er zur Außenarbeit eingeteilt. Er hatte eine "nicht auffällige seelische und geistige Artung" und anderen gegenüber nicht gefährlich. Als besonderes Kennzeichen wurde, wie bereits im Militärdienst im Ersten Weltkrieg und anderen Dokumenten, eine Tätowierung an der rechten Hand festgestellt. Abschließend konstatiert der Gefängnisvorstand als Gesamteindruck: "Scheint kein Freund der Arbeit zu sein." Und weiter: "Meigel ist als Gestrauchelter zu behandeln." Aus der Gefangenschaft heraus wurde Meigel im März 1944 in Ulm noch einmal für den Wehrdienst gemustert und dem Landsturm II zugeordnet. Bereits als Meigel Anfang Mai 1944 noch in der Strafanstalt Ulm einsaß, stellte die Kriminalpolizeistelle Ludwigshafen, die den Häftling im Anschluss an die Strafverbüßung in polizeiliche Vorbeugehaft ("Überhaft") übernehmen sollte, ein Ersuchen an die Haftanstalt Frankenthal, ihn dort "bis auf weitere Mitteilung zu verwahren". Nachdem man ihn am 6. Juni in Ulm "entließ", wurde er im gleichen Monat in Frankenthal eingewiesen. Als Einweisungsgrund für die "P-Haft" wird "Arbeitsvertragsbruch" angegeben. Die Polizeiakte dokumentiert sein Körpergewicht mit 52 kg bei einer Körpergröße von 1,55 m, sein Gesundheitszustand als mittelkräftig und mager. Die Hermann-Göring-Str. 11 (heute Bahnhofstraße) in Zeiskam wird dabei als sein letzter Wohnsitz angegeben. Seine Arbeitsleistungen während des Vollzugs seien befriedigend gewesen. Sein Geldguthaben, das nach Frankenthal überwiesen werden sollte, betrug an eigenen Mitteln 20,04 Reichsmark, seine Arbeitsbelohnung 25,10 RM. "Im Strafvollzug hat M. zu Beanstandungen Anlaß nicht gegeben". Weiterhin beurteilt das Gefängnis, dass Meigel "zur Zufriedenheit mit gearbeitet" hat, "er macht den Eindruck eines unsteten Menschen, dem intensiv arbeiten schwer fällt." Meigel kam zunächst mit der Häftlingsnummer 26895 ins Konzentrationslager Natzweiler im besetzten Elsass. 8 Tage war er dort untergebracht. Als Kleidung stand den Gefangenen ein Hemd, eine Hose und eine Jacke, alles häufig in Form von gestreiften Pyjamas, sowie ein Paar Holzpantoffeln zur Verfügung. Morgens gab es eine Kelle "Kaffee", eine dünne Scheibe Schwarzbrot und Wurst, mittags eine Rüben- oder Kohlsuppe, abends ein Stück Schwarzbrot. Am 6. September 1944 wurde er mit 33 anderen Häftlingen aus Natzweiler unter der Gefangenennummer 101426 in Konzentrationslager Dachau untergebracht und sollte dort wohl zunächst im Außenlager ("Kommando") Allach, einer Fabrik der BMW-Werke, als "Hilfsarbeiter" tätig werden. Acht Tage später jedoch kam er in einen Transport nach Mauthausen bei Linz in Österreich, wo er als "Asozialer" registriert wurde. Diese mit einem schwarzen Dreieick gekennzeichneten Gefangenen waren entweder "Arbeitsscheue" oder "Gemeinschaftsunfähige". Mauthausen war unter den Dachauer Gefangenen als "Mordhausen" bekannt, weil dort durch harte Arbeit in Steinbrüchen und Bergwerken Unzählige ihr Leben ließen. Als Einsatzort von Peter Meigel ist der "Stammblock Aussen Kdo. Quarz" angegeben "Quarz" war der Codename für das Außenlager Melk, wo tausende Häftlinge u.a. mit dem Bau von Stollen beschäftigt waren. Sie mussten das harte Quarzgestein aus dem Berg herausbrechen. Die Haftbedingungen waren katastrophal: Die Arbeit unter Tage war extrem anstrengend, das Lager überbelegt, Verpflegung und medizinische Versorgung äußerst mangelhaft. 4.800 Häftlinge starben im Lager. So finden wir am 25. Oktober 1944 um 7.00 Uhr in den Akten des Lagers Mauthausen auch die Todesmeldung des SCh.DR. Häftling Peter Meigel geboren "zu Zeiskamm" mit der Gefangenennummer 98656. Laut Totenbuch des KZ Mauthausen ist er an "allg. Körperschwäche, Kreislaufschwäche" gestorben, allerdings stimmen die Angaben in den Quellen der NS-Zeit oftmals nicht mit dem wirklichen, oft grausamen Geschehen vor Ort überein. In einer Verwahrungsliste des KZ Dachau vom November 1944, aber auch in einer Liste aus der Zeit nach dem Krieg vom August 1946, taucht noch als Eigentum von Peter Meigel die Notiz über einen Siegelring auf. Das war alles, was ihm an persönlichen "Wertsachen" verblieben war. Penibel und mit deutscher Gründlichkeit wurden alle diese Details in den uns heute noch zugänglichen Dokumenten registriert.

Hartwig Humbert

Hartwig Humbert, Jahrgang 1955, mit 13 Jahren durch seinen Großonkel mit der Leidenschaft der Familienforschung infiziert, hat sich für das Rentenalter die Erstellung eines Ortsfamilienbuchs seines Heimatortes Zeiskam in der Pfalz vorgenommen. Neben der Datenerfassung aus den Kirchenbüchern und den Standesamtakten durchsucht er auch vielfältige andere Quellen nach früheren Einwohnern des Dorfes.

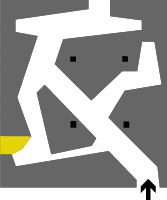

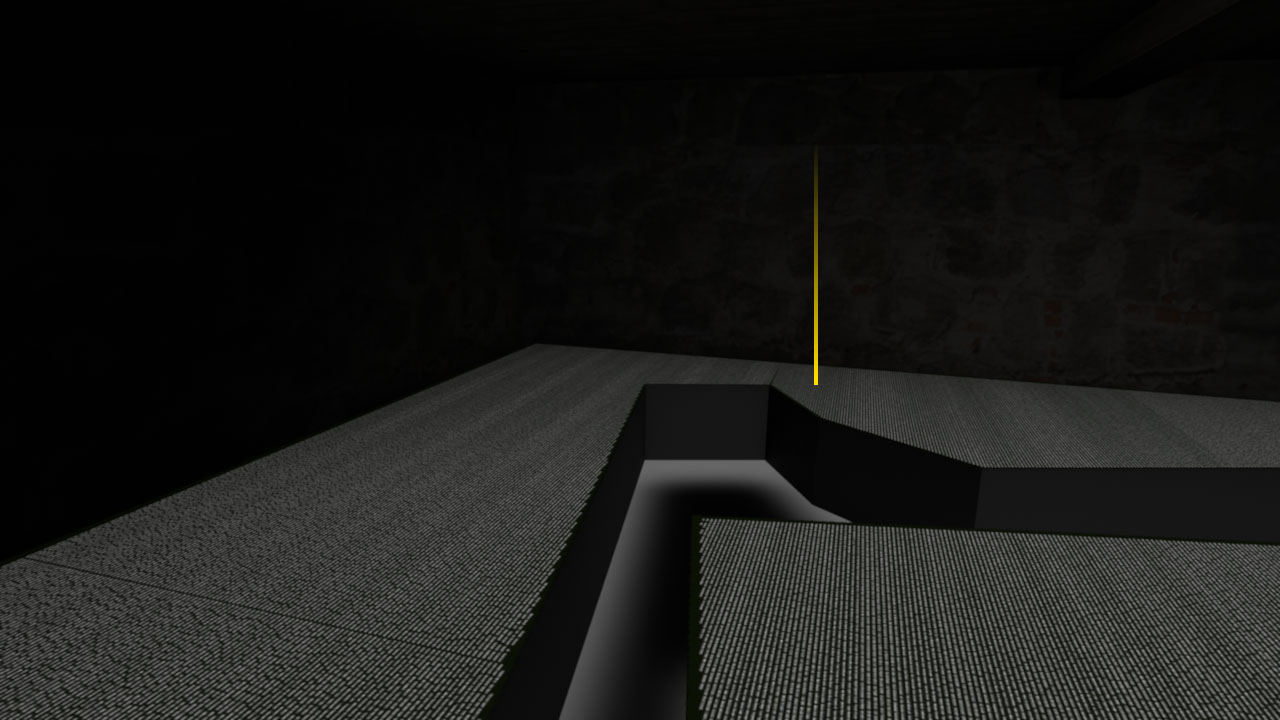

Position im Raum