Oskar Brantner 1913 - 1941

Geboren 14.4.1913 in Lörrach

Gestorben 21.8.1941 in Hartheim

Biografie

Gegen das Vergessen: Das Schicksal des Wahlsteyrers Oskar Brantner

Im Rahmen der Recherchen des Verfassers über seinen Onkel stieß er auf das Schicksal eines Lörrachers: Oskar Brantner. Der hatte dasselbe Schicksal erlitten wie sein Onkel Hermann Albrecht im Dritten Reich.

Am 14. April 1913 schenkte Frieda Maier ihrem Mann, dem unverheirateten Wagner und Tagelöhner Johann Brantner, einen Sohn. Die Eltern gaben ihm die Namen Oskar Johann. Der Vater erkannte ihn als seinen Sohn an. Der Vater war evangelisch, die Mutter römisch-katholisch. Die Geburtsurkunde liegt im Standesamt Lörrach-Brombach. Die Eltern sind der Wagner Johann Brantner und Frieda Maier. Sie wohnen in der Teichstraße 32, später zogen sie in den Schützenweg 7. Es fiel schwer, Licht in das Dunkel des Lebens des Oskar Brantner zu bringen. Schließlich kam aus den Mosaiksteinchen doch ein ganzes Bild zustande.

Oskar dürfte in Lörrach nach dem Ersten Weltkrieg zur Schule gegangen sein, die damals Volksschule hieß. Aus späteren Dokumenten geht hervor, dass Oskar Brantner in der Handwerkstradition seines Vaters stehend den Beruf eines Maschinen-Schlossers erlernte.

Noch nicht ganz ausgelernt warfen der Schwarze Freitag an der Börse in New York, die Weltwirtschaftskrise und die Massenarbeitslosigkeit den noch jungen Brantner aus der Berufslaufbahn, noch ehe sie richtig begonnen hatte. Er sah keinen anderen Weg, seine Existenz zu sichern, als sich der Französischen Fremdenlegion anzudienen. Das seit 1919 wieder zu Frankreich gehörende Elsass lag sehr nahe. Er hatte sich zu fünf Jahren Dienst verpflichtet.

Als er zurückkehrte, war Hitlers Nazi-Diktatur schon gut drei Jahre fest zementiert. In Anbetracht dessen, dass er wohl des Vaters sozialistisches Weltbild aufgesogen hatte, blieb dem 23-jährigen Brantner keine andere Wahl, als nach Österreich zu emigrieren. Die ganze Familie Brantner zog gleich mit einschließlich seines Bruders Willibald, der am 18. Juni 1917 gleichfalls in Lörrach geboren ist. In Steyr in Oberösterreich fanden sie eine neue Bleibe, wo sie in der Ennsleitenstraße 15 wohnten.

Brantner fand gleich Anschluss. Denn am 27. September heiratete er in der Steyrer Michaelskirche die am 3. September 1909 in Sierning, Bezirk Steyr, geborene, also drei Jahre ältere Hedwig Hanetzeder. Am 17. März 1937 kam die Tochter Sonja Maria auf die Welt.

Beruflich fand er Arbeit in den Steyr-Puch-Werken (später Steyr-Daimler-Puch-Werke).in Steyr. Es heißt, dass er gleich der ab 1933 illegalen österreichischen kommunistischen Partei beigetreten ist. Neben seiner sozialistischen Grundeinstellung mag sein Hass auf den Kapitalismus, dessen Auswüchse er Anfang der dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts am eigenen Leib verspürt hatte, die Motivation gewesen sein.

Die Gründe, weshalb er im Jahr 1939 in die alte Heimat zurückgekehrt ist, sind unbekannt. War es ihm nach dem „Anschluss“ am 12. März 1938 in Österreich zu ungemütlich geworden? Seine Weigerung, die neuen Machthaber mit einer Fahne zu begrüßen, soll ihn gleich mit der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) Linz in Konflikt gebracht haben. Seinem Bruder Willibald erging es nicht anders. Jedenfalls wurde Oskar auf Betreiben der Gestapo-Leitstelle Karlsruhe am 5. Juni 1939 festgenommen und in das Gerichtsgefängnis Waldshut gebracht. Es wurde ihm Landesverrat vorgeworfen. Vermutlich ist ihm sein Engagement in der Französischen Fremdenlegion zum Verhängnis geworden. Doch schon am nächsten Tag wurde Brantner wieder entlassen.

Wieder nach Steyr zurückgekehrt beginnt wohl insbesondere nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs eine subversive Tätigkeit bei den Steyr-Daimler-Puch-Werken, die sich natürlich gleich in einen wichtigen Rüstungsbetrieb verwandelt hatten. Politische Agitation bis hin zur Beteiligung an Sabotageakten waren naheliegend. Wer konnte das besser, als ein ausgebildeter Maschinen-Schlosser und Monteur?

Aufgrund seiner subversiven Tätigkeit hat sich Oskar Brantner auch den Decknamen Hans Brandtner zugelegt. Unter diesem zweiten Namen ist Brantner auch vielfach in Oberösterreich besser bekannt. Im Verlauf der Recherchen des Verfassers kamen auch Zweifel auf, ob es sich hierbei sogar um zwei Personen gehandelt haben könnte.

Jedenfalls wird Oskar Brantner, nachdem er am 3. April 1940 in Linz erkennungsdienstlich behandelt worden ist, am 8. April 1940 in den Steyr-Daimler-Puch-Werken von der Gestapo abgeholt und am 16. April 1940 in das Polizeigefängnis Linz überstellt und wegen „staatsfeindlichen Verhaltens“ in Schutzhaft genommen. Es wird betont, dass er ehemals französischer Fremdenlegionär gewesen ist.

Wie Mitgefangene später berichteten, soll Brantner mehrmals gefoltert worden sein, einmal bis zu drei Stunden lang. Aber er habe standhaft weder seine Kameraden verraten, noch seine Taten gestanden. Zu verantworten hatte das Dr. Achamer-Piffrader, Leiter der Gestapo-Leitstelle Linz vom Februar 1940 bis März 1941. Aufgrund seiner Hartnäckigkeit wurde Brantner am 7. Juni 1940, also nach sechs Wochen, ins Konzentrationslager Dachau überstellt. Dort erhielt er die Häftlingsnummer 13170. Nach einem Vermerk der dortigen Lagerleitung und einer Selbstbezichtigung vom 1. Juli 1940 zufolge soll sich Brantner im Lager wiederholt strafbar gemacht haben und unterlag deshalb verschärften Haftmaßnahmen. Er selbst schrieb: „ich darf im ¼ Jahr nur einen Brief empfangen und schreiben. Ich darf im ¼ Jahr nur 10 RM empfangen.“ Es wurde ihm auch der „Empfang jeglicher Pakete verboten“. Die Gefangenen konnten im Lager zum Beispiel Obst und andere Lebensmittel kaufen. So war das eine eindeutige Verschlechterung seiner Situation.

Wohl auch wegen seiner Unbotmäßigkeit wurde Oskar Brantner ins Konzentrationslager Mauthausen, Außenstelle Gusen I – etwa fünf Kilometer westlich vom Hauptlager entfernt – verbracht. Der Transport von „150 Steinmetzlehrlingen“ – zusammen mit Hermann Albrecht – ging am 10. März 1941. Brantner erhielt die Häftlingsnummer 11016. Es sollte die letzte Station von Brantners Leidensweg werden.

Verantwortlich für die Deportation nach Mauthausen-Gusen war der Lagerkommandant von Dachau SS Sturmbannführer Alexander Piorkowski. Er wurde im Zuge der Dachau-Prozesse von einem US-amerikanischen Militärgericht zum Tode verurteilt und am 22. Oktober 1947 in Landsberg hingerichtet.

Gusen I – später kamen noch Gusen II und III hinzu – war die vorläufig letzte Station von Brantners Leidensweg. Gusen I war ein Todeslager. Wer hinein kam, sollte das Lager nicht mehr lebend verlassen. Tod durch Hunger und Arbeit. Das Lager Gusen I wurde vorwiegend zur Vernichtung der polnischen Intelligenz errichtet. Aber auch republikanische Rotkämpfer des spanischen Bürgerkrieges waren dort untergebracht. Die Arbeit in den Granit-Steinbrüchen der Umgebung war äußerst hart. Die völlig unzureichende Ernährung führte zu Krankheiten und Erschöpfung. Die ausgebeuteten Gefangenen waren vor Hunger bald dem Irrsinn nahe. Sie fielen dem Euthanasie-Befehl des Reichsführers SS Heinrich Himmler zum Opfer – der Aktion T4.

Lager-Leiter in Gusen war Karl Chmielewski. Er wurde am 11. April 1961 vom Schwurgericht Ansbach zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt.

Auch Oskar Brantner war nach fünf Monaten Gusen I am Ende angelangt. Die „Buchhalter des Todes“ haben in einer akribisch nach dem Alphabet gehaltenen Liste für einen Transport am 21. August 1941 zum „KL Dachau“ 80 Gefangene aufgeschrieben. Um Unruhen zu vermeiden, hatte man den Gefangenen vorgegaukelt, sie kämen zu Ihrer Gesundung in ein Sanatorium. Der Transport sollte nie in Dachau ankommen. „KL Dachau“ – wie Konzentrationslager Dachau – war ein Deckname für Schloss Hartheim. Schloss Hartheim – das schönste Renaissanceschloss in Oberösterreich – war, nachdem es als Schloss ausgedient hatte, eine Anstalt, heute würde man eher Heim sagen, für geistig und psychisch Behinderte – vorwiegend Kinder. Die Insassen waren die ersten Opfer der von Hitler befohlenen Euthanasie.

Dem Alphabet folgend war Hermann Albrecht, der Onkel des Verfassers, der erste auf dieser Todesliste. An dritter Stelle stand Oskar Brantner – ein Alemanne wie auch Hermann Albrecht. Die übrigen 78 Todgeweihten waren zumeist Polen und republikanische Spanier. Es ist anzunehmen, dass die Opfer in zwei Gruppen von jeweils 40 aufgeteilt wurden, die erste Gruppe für den Vormittag, die zweite für den Nachmittag. Die Fenster des Busses waren weiß angestrichen. Die Bevölkerung sollte die ausgemergelten Gestalten nicht sehen können. Die Fahrt ging schließlich durch die Großstadt Linz. Für die rund vierzig Kilometer lange Strecke benötigte der Bus eine knappe Stunde. Im Schloss Hartheim angekommen hatten sich die Gefangenen auszukleiden, wurden auf verwertbare Goldzähne überprüft und gingen dann in der Annahme, geduscht zu werden, unmittelbar in die Gaskammer. Dort legte der Arzt und SS-Führer Dr. Georg Renno den Gashebel um. Das ausströmende Kohlenmonoxyd tötete die Gefangenen nach wenigen Minuten.

Dr. Renno entzog sich nach dem Zweiten Weltkrieg einer Verurteilung, indem er durch ärztliche Gutachten bestätigte Krankheiten vorschützte.

Dr. Georg Renno und sein Chef, der Linzer Arzt und SS-Führer Dr. Rudolf Lonauer, sind verantwortlich für die Ermordung von etwa 30000 Menschen, zumeist geistig und psychisch behinderte Kinder. Etwa 7000 davon waren zum Skelett abgemagerte und geistig verwirrte Gefangene der Konzentrationslager Mauthausen, Gusen und Dachau.

Die Witwe des ermordeten Oskar Brantner erhielt Anfang Oktober 1941 das immer gleiche Lügenschreiben des Lagerkommandanten Franz Ziereis: „Ihr Gatte Oskar Brantner, geb. am 14.4.1913, ist am 21.9.1941 an den Folgen einer Lungenentzündung im hiesigen Krankenhaus gestorben. Ich spreche Ihnen zu diesem Verluste mein Beileid aus. Die Leiche wurde im staatlichen Krematorium eingeäschert. Ich habe die Gefangeneneigentumsverwaltung meines Lagers angewiesen, den Nachlass Ihres Gatten an Ihre Anschrift zu senden. Gegen die Ausfolgung der Urne bestehen, wenn eine Bescheinigung der örtlichen Friedhofsverwaltung beigebracht wird, dass für die ordnungsgemäße Beisetzung Sorge getragen ist, keine Bedenken.“ Tatsächlich war die Asche längst verscharrt oder in die nahe Donau gestreut worden. Bei diesen stereotypen Schreiben variierten lediglich die tödlichen Krankheiten. Der Onkel des Verfassers starb an einer „allgemeinen Sepsis“. Die Verschiebung des tatsächlichen Todestages um genau einen Monat war gleichfalls üblich.

Brantners Ehefrau Hedwig hatte durch Eingaben an die Gauleitung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) von Oberösterreich zweimal versucht, für ihren Mann Haftverschonung zu erreichen. Doch der aus Steyr stammende Gauleiter August Eigruber hat dies jedes Mal abgelehnt.

Hedwig Brantner hat nach der Ermordung ihres Mannes noch einmal geheiratet und den Namen ihres zweiten Mannes Königsbauer angenommen. Sie zog mit der Tochter Sonja Maria Brantner in die Gablerstraße 30.

Hedwig Königsbauer geriet in die Mühlen der Bürokratie, als sie für ihre minderjährige Tochter Sonja Maria Brantner Unterhaltsgelder beim österreichischen Staat beantragte. Mit der Opferentschädigungsakte liegt ein mehr als 120 Seiten umfassender Schriftverkehr zu diesem Sachverhalt vor. Am 29. August 1946 beispielsweise forderte die Landeshauptmannschaft Linz einen Nachweis „für den aktiven Einsatz des Oskar Brantner gegen den Nationalsozialismus vor seiner Verhaftung und nähere Angaben zu den Haftgründen“. Am 4. Oktober 1946 wurde Sonja Brantner erstmals als Opfer im Sinne des Opferfürsorgegesetzes anerkannt. Hedwig Königsbauer bezog für ihre Tochter aus der „Heimathilfe“ eine monatliche Rente von 60 österreichischen Schilling (öS). Zu einer nennenswerten Verbesserung kommt es mit dem Beschluss einer Kommission vom 15. Juli 1949. Anstatt des gesetzlichen Anspruchs von 212,60 öS hält die Kommission 150,00 öS für angemessen. Am 10. März 1950 wird der Betrag unwesentlich auf 166,35 öS aufgestockt. Am 25. April 1951 teilt die Regierung von Oberösterreich Hedwig Königsbauer mit, dass sie infolge der Nichtanrechnung ihrer und des Stiefvaters Alimentationsverpflichtungen für ihre Tochter einen „Übergenuss“ von 5.525,55 öS bezogen habe. Großzügig verzichtet das Amt auf eine Rückzahlung von 5.275,55 öS, will aber die restlichen 250,00 öS in Raten von monatlich 50,00 öS an der Rente ihrer Tochter kürzen. In einer Eingabe an das Landesministerium für soziale Verwaltung vom 12. Februar 1951 schreibt Hedwig Königsbauer erstmals von ihrem „ermordeten ...Oskar Brantner“. Das Märchen von der „Lungenentzündung“ glaubte sie nicht mehr.

Am 28. September 1954 taucht erstmals der Name Peter Brandstätter auf, ein Schwager von Hedwig Königsbauer. Brandstätter hatte in den „roten Brigaden“ im spanischen Bürgerkrieg seit dem 21. April 1937 für die Republik gekämpft. Nach der Niederlage gegen Franco wurde er im Internierungslager in Gurs in den französischen Pyrenäen festgehalten. Vom 25. September 1941 bis zum 29. April 1945 war er Gefangener des Konzentrationslagers Dachau. Brandstätter erhält Vollmacht, die der Hedwig Königsbauer zugesprochene Haftentschädigung von 3.880,80 öS entgegenzunehmen.

Zu diesem Zeitpunkt ist die Familie Königsbauer-Brantner bereits nach Kanada emigriert – vielleicht zermürbt von den Angriffen eines Teils der Steyrer auf die Tochter und Witwe Oskar Brantners. Der Verfasser erinnert sich, dass in Deutschland in den fünfziger, ja bis in die sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts hinein, „KZler“ ein diskriminierendes Schimpfwort war. In Österreich dürfte es kaum besser gewesen sein. Die Bösen waren die, die Widerstand geleistet haben. Aber auch wirtschaftliche Motive werden ein Grund für die Auswanderung gewesen sein. Die Familie findet in Hamilton, Ontario ein neues Zuhause und wohnt im Burkholder Drive 99.

Am 1. November 1954 begeht Brantners Tochter Sonja Maria, erst 17 Jahre alt, Suizid. Damit gibt es offenbar keine Nachkommen von Oskar Brantner. Die Mutter Hedwig erhebt in einem Schreiben an das Amt der Wiener Landesregierung vom Februar 1958 (Datum unleserlich) schwere Vorwürfe gegen die österreichische Gesellschaft. Insbesondere habe das Mobbing eines Teils der Steyrer zu einer Zerrüttung des Gemütszustandes ihrer Tochter geführt.

Auf die Frage nach dem Tod von Hedwig Königsbauer erhielt der Verfasser von der Stadtverwaltung Hamilton keine Antwort.

Die österreichische Gesellschaft fühlte sich lange Jahre als erstes Opfer der Hitler-Diktatur. Es sollte dem österreichischen Bundeskanzler Franz Vranitzky vorbehalten sein, in einer Rede vom 8. Juli 1991 vor dem Nationalrat zu erklären, dass Österreich nicht ein Opfer war, sondern Mitverantwortung und Mitschuld trägt für den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und für die Verbrechen des Nationalsozialismus.

Herbert Albrecht aus Buchen im Odenwald

Siehe auch Oskar Brantner | ...dort auf der Treppe der Tränen

Quellen:

Geburtsurkunden, Standesamt Lörrach-Brombach

Heirats- und Geburtsurkunde, Archiv der Katholischen Pfarrei St. Michael Steyr

Nachweis für die Kommunistische Betätigung, Privatarchiv Otto Treml

Nachweise für Festnahmen und Aufenthalten in Konzentrationslagern, Archiv des Internationalen Roten Kreuzes, Bad Arolsen

Polizeiakte Linz, Oberösterreichisches Landesarchiv Linz

Zur Gestapo Linz: Siegwald Ganglmair, Widerstand und Verfolgung in Linz in der NS-Zeit

Nachweis für den Aufenthalt im Konzentrationslager Dachau, Archiv der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Dachau

Aufenthalt im Konzentrationslager Mauthausen-Gusen I, Hans Maršálek, Geschichte des Konzentrationslagers Mauthausen, 4. Auflage Wien 2006

Opferentschädigungsakte, Österreichisches Staatsarchiv Wien

Zu Peter Brandstätter: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes

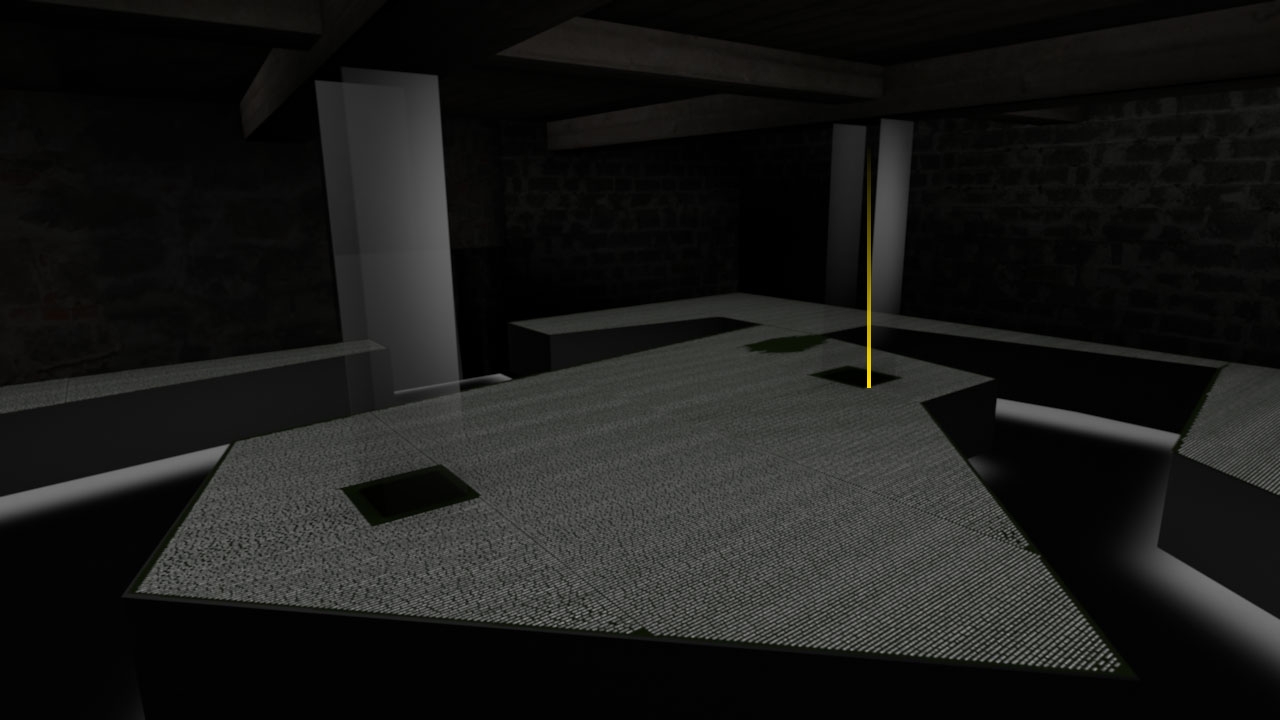

Position im Raum