André Tarle 1923 - 1945

Geboren 4.4.1923 in Paris

Gestorben 29.3.1945 in Gusen

Biografie

André Tarlé war ledig und lebte bei seinen Eltern am Faubourg Saint-Honoré Nr. 21 im 8. Pariser Bezirk; die Familie wohnte im Nebengebäude der Parfümerie Houbigant, wo Andrés Vater Hauswart und seine Mutter Büroangestellte war. Bis zum 25. Februar 1943 arbeitete er als Bürodiener der Handels- und Verwaltungsgesellschaft für die Kolonien (Société auxiliaire des Plantations d’Indochine), die ihren Geschäftssitz in geringer Entfernung von seinem Wohnort in der Rue de Boissy d’Anglas Nr. 12 hatte. An diesem Tag beschloss André Tarlé gegen 20 Uhr, mit Serge Van den Burg und ein paar Freunden ins Café de la Poste an der Ecke der Rue de Steinkerque und des Boulevard Rochechouart, gegenüber der Metrostation Anvers zu gehen. Er vergaß seinen Personalausweis mitzunehmen, was zu dieser Zeit fatale Folgen haben konnte: Infolge des Erlasses „Meerschaum“ benötigten die Deutschen Arbeitskräfte für die Waffenproduktion – da viele deutsche Männer an der Front eingezogen waren, wurden zahlreiche Festnahmen und sogar Massenverhaftungen aufgrund geringfügiger Straftaten durchgeführt, um die eigenen Männer in den Fabriken zu ersetzen und somit die Vorgaben der Operation „Meerschaum“ zu erfüllen. Am 14. Dezember 1942 hatte Himmler einen Erlass veröffentlicht, der die Internierung von 35.000 arbeitsfähigen Männern in Konzentrationslagern vorsah. Dieser Beschluss und die Aktennotiz vom 17. Dezember von Gestapo-Chef Müller an die regionalen Dienststellen der Gestapo waren der Grundstein der Operation „Meerschaum“, die zunächst für den 30. Jänner 1943 geplant war, schließlich aber auf Juni 1943 verschoben wurde.

André Tarlé wurde in die Pariser Gestapo-Zentrale in der Rue Saussaies gebracht und am darauffolgenden Tag ins Frontstammlager 122 in Compiègne Royallieu überstellt, wo ihm die Häftlingsnummer 10377 zugewiesen wurde. Die Briefe, in denen seine Eltern Fernand de Brinon (den französischen Botschafter und Generaldelegierten der französischen Regierung für die besetzten Gebiete, der für die Vermittlung zwischen Bevölkerung und Besatzungsbehörden zuständig war) um Auskunft baten, blieben erfolglos. Am 16. Avril 1943 wurde André Tarlé mit nahezu 1.000 Männern mit dem ersten der beiden „Meerschaum“-Konvois nach Österreich deportiert. Nach einer dreitägigen Fahrt in Viehwaggons erreichte er am 18. April 1943 Mauthausen, wo er unter der Häftlingsnummer 26530 registriert wurde. Nachdem er mehrere Wochen im Zentrallager verbracht hatte, wurde er am 19. Juni 1943 nach Wiener Neustadt überstellt. In diesem Lager wurde er als Hilfsarbeiter für die Produktion von ballistischen Waffen im Auftrag der Firma Rax eingesetzt. Nach neuerlichen Bombenangriffen des Lagers wurde André Tarlé am 28. Oktober nach Redl-Zipf evakuiert. Am 14. Mai 1944 schrieb er seinen Eltern aus dem Block 2 dieses Lagers:

„14.5.1944 Liebe Eltern, habe soeben 3. Karte erhalten, bin gesund, bekomme regelmäßig Pakete, Geldüberweisung erhalten, aber bitte kein Geld mehr schicken. Bitte [eine Zeile wurde ausradiert] Tabak, Hemd, Socken, Taschentücher, gebrauchte Schuhe schicken. Freue mich, dass Ihr alle wohlauf seid. Ich umarme Euch alle – Tante, Robert, Mama, Papa, Titine, Claude und René. André“

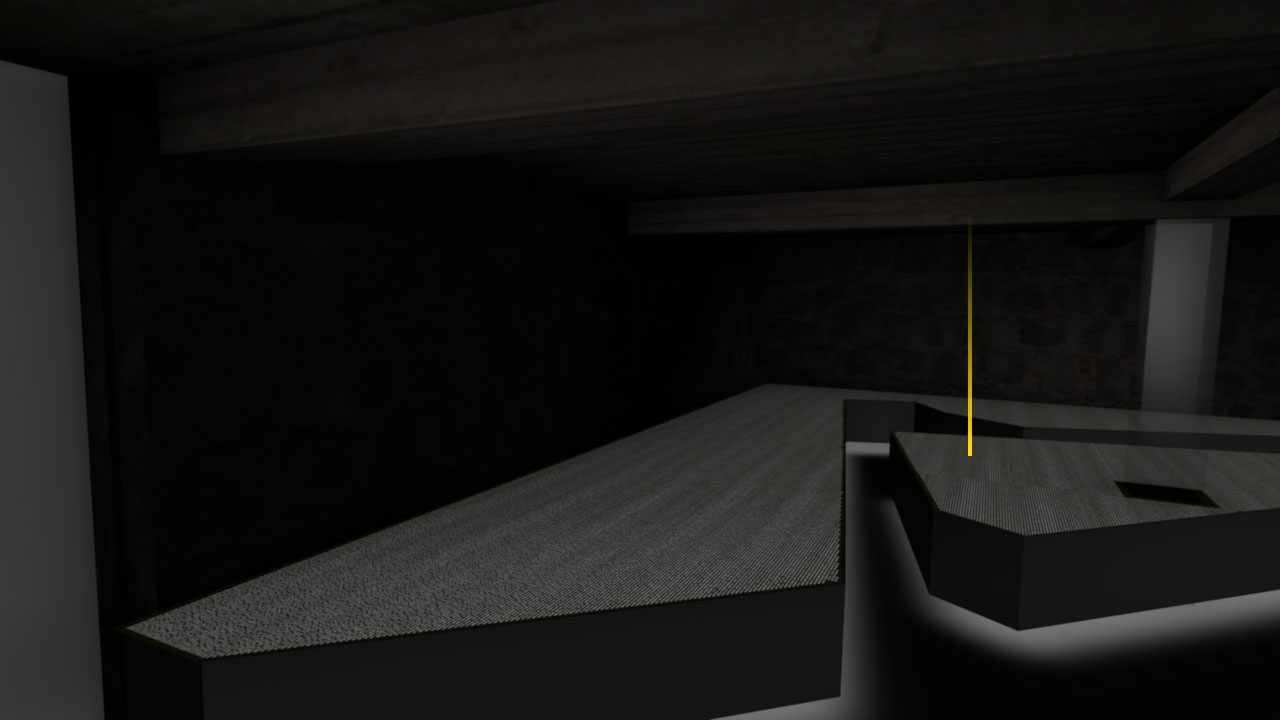

Anfang August 1944 erhielten seine Eltern Nachrichten von ihm. Nachdem er den Winter in Redl-Zipf verbracht hatte, verließ er dieses Lager mit 49 anderen Häftlingen und gelangte nach Gusen, wo er einem unter dem Codenamen „Bergkristall-Bau“ getarnten Projekt zugewiesen wurde; im Rahmen dieses Projekts wurden Galerien gegraben, um die strategisch wichtigen Produktionen in Sicherheit zu bringen. Da die Lebensbedingungen in Gusen in jeder Hinsicht – Ernährung, räumliche Beengtheit, Arbeit – schlechter waren als in Redl-Zipf, starb André Tarlé am 29. März 1945 im Lager Gusen II aus Erschöpfung.

Am 28. März 1955 erhielt er die Auszeichnung Mort pour la France (Für Frankreich gestorben) und den Titel Déporté politique (Politischer Deportierter).

Adeline Lee

Quellen:

SHD (Service Historique de la Défense - Zentrales Archiv des französischen Verteidigungsministeriums und der französischen Armee), Akte MED 21 P 542870, LA 19859 (Liste der Zwangsarbeiter in Deutschland.

Groupement professionnel du commerce colonial (Berufsverband Kolonialhandel), 110 rue de l’Université, Paris), MA 17/2, 7/11, 26/14, 12/3, Ordner Schlier, Häftling-Personal-Karte; Privatarchive Pierre Serge Choumoff, Kopie des Operationsbuches Gusen.

Literatur:

Vitry Stéphanie, Les morts de Gusen, camp de concentration autrichien (Die Toten des österreichischen Konzentrationslagers Gusen (auf Grundlage des Sterberegisters von April 1943 – Mai 1945), Magisterarbeit unter der Leitung von Antoine Prost und Claire Andrieu, Universität Paris I Panthéon-Sorbonne, CRHMSS, 1995, 148 Seiten.

Position im Raum